虽然我们可能认为自己的进化远离斑点绿藻,但我们并没有那么不同。几亿年前的一次藻类爆炸被认为是让所有人类和动物生命进化的原因,而且所有人都告诉我们,就进化而言,我们之间只有大约15亿年。

此外,根据一个日本研究小组的说法,藻类实际上可以帮助我们了解不同的性别系统——比如雄性和雌性——是如何进化的。

东京大学和其他一些日本大学的研究人员发现,一种名为 Pleodorina starrii 的绿藻具有三种不同的性别——“雄性”、“雌性”和团队称之为“双性者”的第三种性别。这是第一次发现具有三种性别的藻类。

研究人员之一、东京大学生物学家Hisayoshi Nozaki说:“发现一种具有三种性别的物种似乎非常罕见,但在自然条件下,我认为它可能并不那么罕见。”

藻类不是一个非常具体的科学分类。这是使用光合作用获取能量的大量不同真核生物的非正式术语。它们不是植物,因为它们缺乏许多植物特征;它们不是细菌(尽管蓝藻有时被称为蓝绿藻),也不是真菌。

从多细胞巨型海带物种,一直到可爱的单细胞鞭毛藻,一切都可以归类为藻类。

因为藻类是一个如此庞大、多样化的群体,它们的繁殖方式有很多变化,但通常藻类能够无性繁殖(通过克隆自己)或有性繁殖(与伴侣),这取决于它们所处的生命周期阶段。这可以是单倍体(具有一组染色体),也可以是二倍体(具有两组)。

还有雌雄同体的藻类可以根据生物体的基因表达而改变。具有三种性别,包括雌雄同体,被称为“雌雄杂生(trioecy)”。

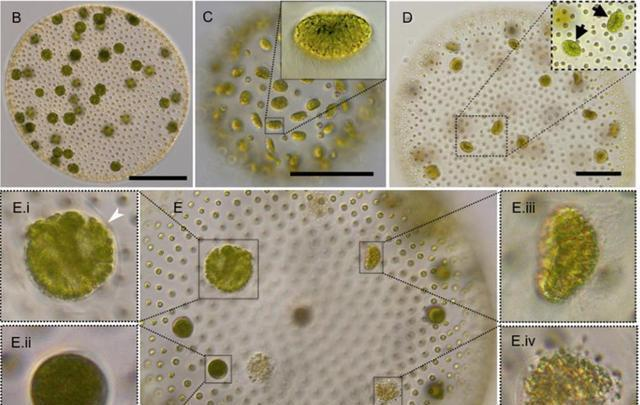

但volvocine绿藻P. starrii又与此不同。这种单倍体藻类的双性形式具有雄性和雌性生殖细胞。该团队将其描述为藻类完全独有的“新的单倍体交配系统”。

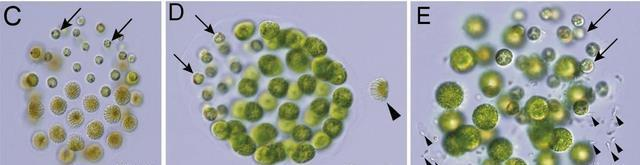

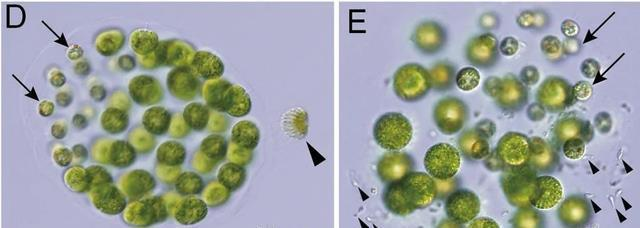

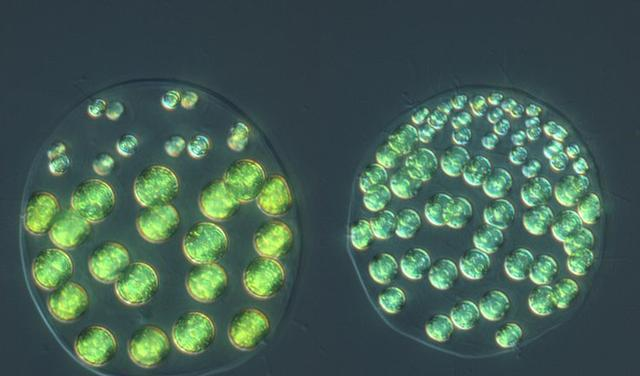

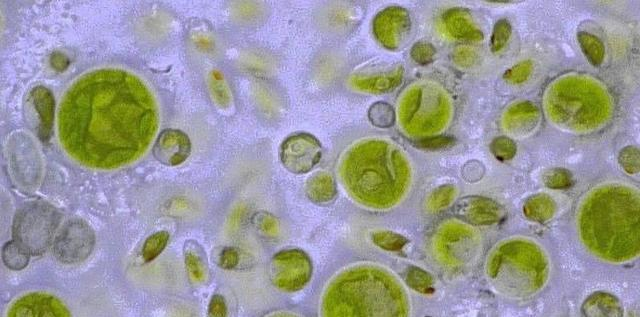

P. starrii形成32或64个同性细胞营养菌落,并具有类似于人类的小型移动(雄性)和大型不动(雌性)性细胞。雄性性细胞以精子包的形式被送到世界各地,以寻找可依附的雌性群体。

双性 P. starrii 两者兼而有之,可以形成雄性或雌性群体,因此可以与雄性、雌性或另一个双性者交配。

上图:性诱导雄性藻类群落(左)。带有雄性精子包的雌性群体(中心)。雄性配子分离的雌性群体(右)。

研究人员特别兴奋,因为其他密切相关的藻类具有不同的性别系统,这意味着这一发现可能会告诉我们更多关于这些性变化如何演变的信息。

该团队在他们的新论文中写道:“混合交配系统,如三雌性,可能代表了二倍体生物中雌雄异株(有雄性和雌性)和雌雄同体(只有雌雄同体)交配系统之间进化过渡的中间状态。”

“然而,以前没有报道过在单个生物物种中具有三种性别表型的单倍体交配系统。”

30年来,Hisayoshi Nozaki一直在东京郊外的相模川收集藻类样本。该团队使用了 2007年和2013 年从该河流沿岸的湖泊中采集的样本进行新发现。

该团队分离了藻类群,并通过剥夺它们的营养来诱导它们进行有性繁殖,发现双性藻有一个“双性因子”基因,该基因与先前发现的雄性和雌性特定基因是分开的。

双性细胞也有雄性基因,但可以产生雄性或雌性后代。

“在单一生物物种中共存三种性表型在野生种群中可能并不罕见,”研究人员总结道,“持续的实地收集研究可能会揭示其他volvocine物种中进一步存在三种性别表型。”

该研究已发表在《进化》杂志上。