东南亚是全球对虾养殖的“心脏地带”,产量占全球60%以上。然而,高密度养殖带来的水质污染、病害频发和资源短缺,让这一产业面临严峻挑战。近年来,一种不起眼的生物——微藻——悄然成为解决问题的关键。本文通过泰国、越南和印尼的实践案例,揭秘微藻如何在对虾养殖中掀起一场绿色革命。

一、微藻:对虾养殖的“多面手”

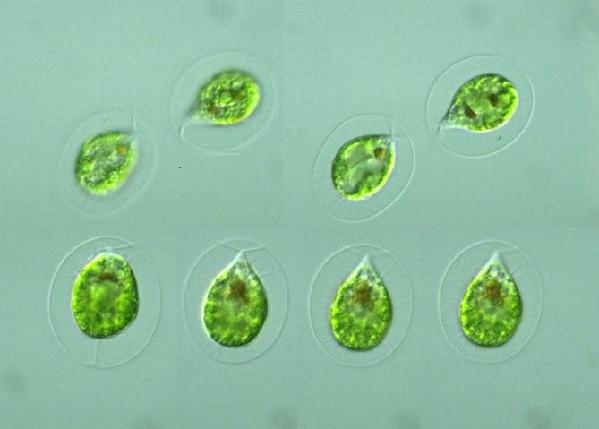

微藻是单细胞水生植物,虽然个体微小,却在生态系统中扮演重要角色。它们能通过光合作用释放氧气、吸收水体中的有害物质(如氨氮),还能作为对虾的天然饵料。更重要的是,微藻富含蛋白质和脂肪酸,可以替代传统鱼粉饲料,缓解全球鱼粉短缺问题(年缺口达500万吨)。这些特性使其成为东南亚养殖户眼中的“水下守护者”。

二、东南亚三国实践:微藻的“变形记”

1. 泰国:微藻变身“超级饲料”

泰国是全球第三大对虾出口国,但长期依赖鱼粉导致资源不可持续。2018年,泰国启动“微藻替代鱼粉”项目,利用热带气候优势,在露天池塘大规模养殖富含油脂的小球藻和裂殖壶菌。

创新点:将火力发电厂的废气(含二氧化碳)输送到微藻培养池,既降低碳源成本,又减少碳排放。

成果:微藻饲料使对虾增重率提高15%,每公顷微藻的蛋白质产量相当于5公顷大豆。项目预计30年内净收益达2690万美元,还减少了30%的渔业捕捞压力。

2. 越南:微藻打造“循环水工厂”

越南九龙江平原的对虾养殖密度高达300尾/立方米,水体富营养化严重。当地研发的“微藻-细菌共生系统”彻底改变了传统模式:

运作原理:微藻吸收有害物质并释放氧气,硝化细菌分解残留有机物,形成自净循环。

成效:养殖废水100%回用,节水成本降低70%;对虾存活率从60%跃升至85%,且无需使用抗生素。越南政府计划到2030年实现50万吨海藻产量,推动绿色养殖规模化。

3. 印尼:微藻成“虾苗疫苗”

印尼虾苗因水质波动和细菌感染,成活率长期低于50%。当地企业联合中国科研团队,筛选出能高效吸收氨氮的波吉卵囊藻,将其接种到育苗池中:

作用:微藻稳定水质,抑制致病菌,虾苗感染白斑病毒的概率下降40%。

经济账:每公顷养殖成本节省1200美元,化学调水剂使用量大幅减少。

三、挑战与破局:微藻产业化之路

尽管前景光明,微藻推广仍面临三大难关:

1. 技术门槛高:精密的光生物反应器依赖进口,泰国一半设备需从德国采购。

2. 成本压力大:越南微藻饲料价格比传统鱼粉贵50%,需扩大规模降低成本。

3. 政策不统一:东南亚各国缺乏共同标准,跨国合作受阻。

四、未来展望:从“水下守护者”到“蓝碳经济”

微藻的价值不止于养殖业。越南正规划“蓝碳经济带”,将微藻养殖与红树林修复结合,既固碳又创收。中国研发的新型光驱动反应器,有望将微藻生产成本降低50%。未来,东南亚对虾养殖或将从“资源消耗型”转向“生态增值型”,实现环境与经济的双赢。

微藻的产业化应用,印证了“小生物解决大问题”的智慧。它不仅是水质净化器、天然饲料库,更是低碳经济的突破口。随着技术突破和政策协同,这场由微藻引领的绿色革命,或将重塑全球水产养殖的未来。