近海网箱养殖区由于高密度养殖活动易导致水体富营养化,成为赤潮频发的热点区域。微藻作为海洋生态系统的关键初级生产者,在赤潮防控中展现出多维度生态调控功能。以下从竞争机制、营养盐调控、化感作用及实际应用等方面展开论述:

一、赤潮成因与近海网箱养殖区的环境特征

1. 赤潮的成因

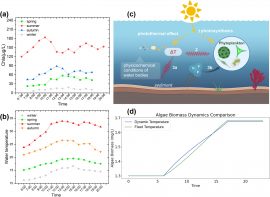

赤潮是浮游生物(如甲藻、硅藻)在富营养化条件下爆发性增殖的生态异常现象,其颜色因优势种不同呈现红、绿、黄等多种形态。人为因素(如工业废水、养殖污染)导致氮、磷等营养盐过量输入是主要诱因,叠加水温升高、水流停滞等自然条件加速赤潮形成。

2. 网箱养殖区的环境特征

近海网箱养殖区通常选择避风条件好、水深5-15米、底质为泥沙的开放海域,要求水体流速<1.0 m/s,盐度13-34,pH 7.5-8.6。然而,高密度投喂导致的残饵和排泄物易造成局部营养盐累积(尤其是氮、磷),增加赤潮风险。

二、微藻的生态调控机制

1. 营养盐竞争

快速吸收能 :微藻(如硅藻、绿藻)通过高表面积体积比,优先吸收氮、磷等营养盐。例如,微微型藻类(<20 μm)在寡营养条件下仍能高效摄取营养,抑制赤潮藻类的资源获取。

群落结构调控:当硅/氮、硅/磷比例失衡时,微藻通过粒级演替改变群落结构。例如,辽东湾富营养区以小型硅藻为主,而贫营养区由微型甲藻主导,后者更适应低营养环境。

2. 化感作用与种间竞争

分泌抑制物质:部分微藻(如小球藻、湛江等鞭金藻)通过释放次生代谢产物抑制赤潮藻生长。实验显示,蛋白核小球藻在共培养体系中可显著抑制塔玛亚历山大藻的增殖。

起始生物量比效应:微藻与赤潮藻的初始比例决定竞争结果。例如,当湛江等鞭金藻与赤潮藻起始比为1:1时,其竞争优势最明显;若比例达4:1,则能完全抑制赤潮藻。

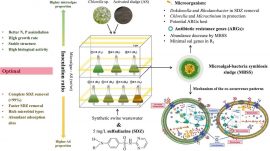

3. 共生菌群的协同作用

藻球(Phycosphere) :微藻表面附生细菌通过分泌抗菌物质(如蛋白酶、吩嗪类化合物)直接杀灭赤潮藻,或通过竞争维生素B12等关键营养间接抑制其生长。

溶藻菌的应用:假单胞菌、黄杆菌等可特异性溶解赤潮藻细胞壁,其培养物对东海原甲藻、米氏凯伦藻的抑制率达80%以上。

三、微藻在赤潮防控中的实际应用

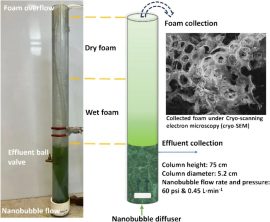

1. 生物修复技术

大型海藻与微藻联用:龙须菜与赤潮异弯藻共培养时,通过竞争硝酸盐和物理接触抑制其生长,抑制效果与起始生物量比呈正相关。

微生物絮凝剂:假单胞菌发酵液对赤潮藻的絮凝去除率可达90%,且无二次污染。

2. 定向调控案例

浒苔与微藻竞争:在苏北浅滩高浊度水域,浒苔通过强光适应性(日均增长率11.91%/d)与微藻竞争营养盐,使中肋骨条藻、东海原甲藻的抑制率分别达46%和44%。

海洋生物膜应用:生物膜叶绿素荧光响应氨氮输入,同时抑制钝齿原甲藻和赤潮异弯藻的种群增长,最大抑制率分别为79.6%和88.6%。

四、综合防控策略建议

1. 微藻种类筛选:优先选择本地优势种(如硅藻、绿藻),适应网箱区的盐度(13-34)和水温(12-32℃)条件。

2. 动态监测与调控:结合营养盐浓度(如氮磷比>16时磷限制为主)调整微藻投放比例,防止硅藻向甲藻演替。

3. 多技术协同:微藻-细菌共生体系与物理阻流(流速<0.8 m/s)结合,提升营养盐吸收效率。

结论

微藻通过营养竞争、化感作用和共生菌群协同,在近海网箱养殖区赤潮防控中展现出高效且环境友好的调控潜力。未来需进一步结合区域水文特征优化微藻群落结构,并开发基于藻菌共培养的集成技术,以实现赤潮的生态化防控。