在水产养殖的池塘底部,悄悄藏着一个 “隐形杀手”—— 重金属污染。镉(Cd)、铬(Cr)、铜(Cu)等重金属就像潜伏的敌人,不仅会破坏底泥的生态环境,还可能顺着食物链危害人类健康。不过别担心,科学家们找到了一位 “超级英雄”—— 微藻生物炭,来对抗这些顽固的重金属污染。

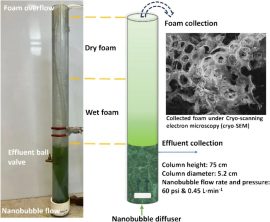

微藻生物炭,听名字有点复杂,其实它就是由微藻这种微小的生物,经过水热碳化或热解等 “魔法加工” 制成的多孔碳质材料。它就像一块拥有神奇功能的 “海绵”,凭借自身独特的理化特性,成为重金属的 “克星”。

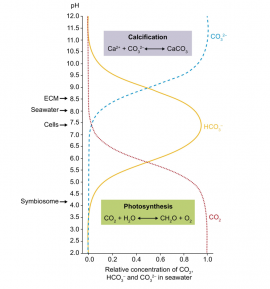

微藻生物炭的表面有许多特殊的 “小钩子”,也就是含氧官能团,像羟基、羧基等。这些 “小钩子” 能牢牢勾住重金属离子,比如铅(Pb²⁺)、镉(Cd²⁺),通过络合作用把它们紧紧结合在一起,让重金属无法 “乱跑”。而它的比表面积和孔隙结构也很有讲究,虽然热解炭的比表面积和孔隙率更大,但水热碳化制成的微藻生物炭更 “接地气”,不需要干燥微藻,在低温下就能加工,产率高达 32% – 78%,既经济又高效。此外,微藻生物炭大多呈碱性,灰分里富含钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)等碱金属,它们能和重金属发生离子交换和沉淀反应,就像给重金属戴上 “枷锁”,把它们牢牢固定住。例如,经过膨润土改性的微囊藻基生物炭,对六价铬(Cr (VI))的吸附容量大幅提升,达到 10.87 mg/g,是未改性时的 3.94 倍。

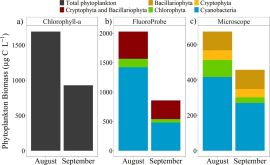

在现实中,养殖底泥的重金属污染问题不容小觑。在珠江三角洲的鱼塘,底泥中的镉平均含量达到 1.00 mg/kg,地积累指数高达 2.92,污染程度严重;河南中牟县池塘底泥的铬含量更是超出《土壤环境质量标准》Ⅰ 类限值 6.7 倍。而且,镉、锌和铜等重金属的酸溶态比例高,就像 “不安分的分子”,容易从底泥释放到水体中,造成二次污染。比如,用沉水植物修复后,底泥中镉的迁移率可能会增加 2.2% – 6.9%。

微藻生物炭是如何 “降伏” 这些重金属的呢?它的 “武器库” 可丰富了。首先是物理吸附与孔隙截留,它的多孔结构就像密密麻麻的小房间,通过分子间引力把重金属 “关” 进去,让重金属更快地接触到微生物或官能团。在化学作用方面,它的含氧官能团能和重金属发生络合反应,形成稳定的 “伙伴关系”;生物炭中的钾、钙离子会和重金属离子进行 “交换游戏”,把重金属固定在灰分里;在碱性环境下,重金属还会和碳酸根、磷酸根等发生沉淀反应,变成难以溶解的物质。更神奇的是,微藻生物炭还能和微生物 “并肩作战”,作为电子传递介质,帮助微生物把毒性强的六价铬还原成低毒的三价铬,或者通过胞内转运把重金属 “藏” 起来。

在实际应用中,微藻生物炭的 “战绩” 十分亮眼。经过膨润土改性的微囊藻基生物炭,对六价铬的去除率大大提高,主要依靠静电吸附和氧化还原的 “组合拳”。螺旋藻属生物炭对铜、锌、镉的吸附容量分别达到 57.9、43.6 和 63.9 mg/g,通过封盖处理,能让底泥重金属释放减少 80.3% – 91.9%。当它和微生物或有机肥 “联手” 时,效果更是惊人。与吉林克雷伯菌 2N3 菌株联用时,能缩短污染物的降解时间,恢复土壤酶活性;和有机肥一起使用,则能调节微生物群落结构,增强固碳能力,间接让重金属变得更稳定。

和其他修复材料相比,微藻生物炭的优势明显。在吸附性能上,它对铅离子的吸附能力比传统生物炭更强,经过壳聚糖改性后,吸附容量可达 9.94 mg/g。在原料和工艺方面,微藻生长速度快,不需要占用耕地,水热碳化工艺可以直接处理湿藻,能耗低、产率高。而且它非常 “环保”,可以循环利用,使用 3 次后修复效率仍然能保持在 50% 以上,修复后的底泥 pH 和有机碳含量提升,有利于土壤生态的恢复。

不过,微藻生物炭在应用中也面临一些挑战。比如要严格把控原料和炭化温度,避免生物炭中残留有机污染物或重金属;需要进一步优化工艺,找到产率和吸附性能的最佳平衡点;在规模化应用时,要根据不同养殖系统的特点,制定个性化的修复方案,实时监测底泥氧化还原电位,更好地调控重金属形态。

随着研究的不断深入,微藻生物炭在养殖底泥重金属污染治理领域的潜力巨大。未来,科学家们将继续探索它与微生物、植物等协同修复的新模式,推动这项技术从实验室走向大规模的实际应用,为水产养殖环境的改善和生态保护贡献力量。