螺旋藻饼干、小球藻保健品、微藻生物燃料……微藻,是一种自然界中可以进行光合作用的单细胞微生物,在食品、保健品、生物燃料等领域均有广泛应用。现在,微藻还多了一项新的用途——“种”在肿瘤细胞里治疗癌症。

近日,浙江大学医学院附属第二医院、浙江大学转化医学研究院周民团队与孙毅团队合作,在工程化活性微藻的体内癌症治疗应用上取得新进展。研究表明,微藻介导的光合作用在肿瘤原位产生氧气,可改善肿瘤的低氧环境,提升肿瘤放射治疗效果。相关论文于5月20日发表在《科学》杂志旗下的综合性期刊《科学进展》上,并被该期刊选为“高光图片”。

缺氧

肿瘤细胞肆虐的帮凶

光照下的工程化微藻改善肿瘤乏氧微环境。

肿瘤包括良性肿瘤与恶性肿瘤,后者便是我们常说的癌症。目前,癌症治疗方式主要有手术治疗、化学治疗与放射治疗。放射治疗是利用放射线治疗肿瘤的一种局部治疗方法,在临床上的应用越来越广泛,是当前肿瘤综合治疗的重要手段,参与了约70%肿瘤的临床治疗,如肺癌、鼻咽癌、肠癌等。

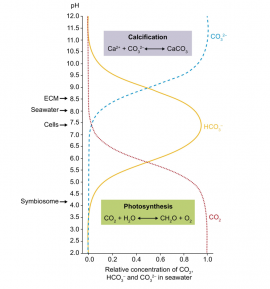

当缺氧时,健康细胞生长会受到抑制,但令人惊奇的是,缺氧却是90%实体瘤中广泛存在的一个特征。绝大多数的癌症,其肿瘤细胞向外扩张过程中,氧消耗量会超过周围的血液供应,中心区域的细胞处于乏氧状态。这些细胞虽然缺氧,但不会死去,而是呈现一种“冬眠”状态。

此时,放射治疗对肿瘤发起猛攻,利用放射线杀死了肿瘤外围的一大圈细胞,但对中间“冬眠”的乏氧细胞却没什么杀伤力。这是由于乏氧细胞具有独特的生物学特性,降低了肿瘤的放射敏感性,增加了对放射化疗的抗拒性。乏氧细胞平时生长非常缓慢,由于外围细胞的凋亡,它反而重获氧气,开始复苏并生长,并且比之前的细胞更顽强。

如此肆虐的乏氧细胞,成为肿瘤复发、侵袭、转移的重要原因,改善肿瘤乏氧区域的氧合浓度成为提高肿瘤治疗效果的一个重要途径。多年来,人们对这一问题的认识不断深入,尝试解决的方法也越来越多。

周民团队一直在关注肿瘤治疗方面的研究,他介绍,目前临床上对乏氧肿瘤治疗多采取高压氧法,就是将患者置于高压氧舱内呼吸高浓度氧或者纯氧进行治疗。然而,高压氧治疗并不能为接受治疗的肿瘤部位靶向供氧,吸氧过多还会对身体其他器官造成氧中毒、气压伤、减压病等多种副作用,治疗方案不合理甚至可能导致严重后果。

还有专家尝试将化疗药物通过纳米机器人靶向输送至肿瘤组织,在乏氧区域生产氧气,增强放射治疗功效。这种方法的缺点,一是靶向输送效率不高,二是药物毒性大,代谢慢,在肝脏、脾脏和肾脏等器官中堆积时可能引起中毒等副作用,三是成本高,难以量产。

那么,有没有一种安全无毒、治疗效果好,且可以实现规模化生产的新方法呢?周民团队一直在寻找答案。2016年底,他有了一个意外的发现。

微藻

“种”在细胞里的“超级制氧机”

红细胞膜工程化前后小球藻形貌。

微藻是一种在显微镜下才能辨别其形态的微小藻类群体,它并不是一种藻,而是一个总称,包括蓝藻门、绿藻门、金藻门和红藻门4个藻门,我们经常听说的螺旋藻、小球藻等就属于微藻。

微藻在陆地和海洋都有广泛分布,可直接利用阳光、二氧化碳和含氮、磷等元素的简单营养物质快速生长,营养丰富,油脂量高,光合利用度高。

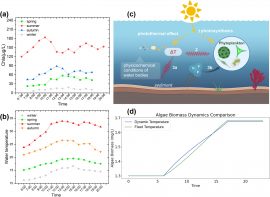

“我们选择了最常见的小球藻做实验,通常情况下肉眼看不见单个小球藻,需借助显微镜。”周民说,2016年底的一次校内跨学科交流中,浙江大学农学院的专家学者提及该院正在养殖的微藻,可以提取里面的物质做成营养品、保健品、护肤品等。当说到微藻具有超强的光合作用时,他忽然想到,是否可以利用微藻这台“超级制氧机”生产氧气,调节肿瘤乏氧区域呢?

周民团队和孙毅团队随即进行了动物实验,将小球藻进行工程化改造后,经尾静脉注射进被移植了肿瘤的小鼠体内,保持红光照射,两小时后进行X射线放疗。实验结果和预料的一样:在光照下,微藻在肿瘤乏氧区域产生氧气,显著改善了肿瘤的乏氧环境,放射治疗功效明显提升。

同时,在经过X射线放射治疗后,小球藻内部的叶绿素被释放出来,在激光(光动力治疗方法)激发下产生活性氧,借助光敏作用,提高放疗治疗效率。最后,工程化的小球藻,包括叶绿素等,通过肝肾代谢,快速有效排出体外。

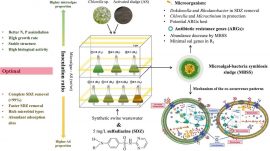

微藻是如何通过工程化改造后“种”到肿瘤乏氧区域呢?专家们的方法是:为这个看不见的微藻“穿”上了红细胞膜“外套”。

每个人身上都有红细胞,它可以在人体内自由穿行,但微藻不行。免疫系统是人体内天然的防御屏障,能够识别外源入侵物,如病毒和细菌、微小生物等,执行免疫清除任务,保障人体正常运转。微藻要想“骗”过免疫系统进入人体,就得通过包裹红细胞膜的方法“伪装”成红细胞。

周民团队将红细胞内部抽干,留下细胞膜“外套”,铺在特制仪器的“筛子”上,小球藻在水压的作用下从“筛子”一端高速穿过,从另一端出来时表面就包裹上了红细胞膜。“伪装”成功的小球藻能够显著降低免疫细胞的免疫吞噬和巨噬细胞的清除作用,进入人体后随着血液循环系统流至全身各个部位。

肿瘤在体内,光线在体外,微藻怎么照到光呢?周民介绍说,对于乳腺肿瘤,局部体外照光即可满足微藻对光的需求。对于其他肿瘤,比如肠癌、肝癌,可以通过超声引导或者DSA影像引导介入方法把光纤送至肿瘤区域。

实验中,研究团队采用荧光成像方式,可以动态观测到小球藻在肿瘤部位的摄取量,进而选择最佳放疗时间;采用光声影像,对小球藻在肿瘤组织的血氧含量的动态变化进行观察,实现了肿瘤乏氧区域的实时、动态监测;同时,小球藻中叶绿素具有的荧光特性,可实现动态荧光成像功能。

未来应用场景丰富

肿瘤组织(红色)中的工程化微藻(绿色)。

安全性,往往是研发一项新技术最先考虑的事情,其次,才是有效性。微藻“种”进肿瘤细胞的安全性如何呢?

“工程化的微藻没有繁殖能力,不会生长,也没有毒性,它们会在体内自行降解,并被排出体外。”周民说,微藻已在生物燃料、食品、保健品等领域得到广泛应用,研究团队考察了其短期毒理性能,没有发现有明显毒性及免疫诱导作用。下一步,他们将联合浙大药物安全性评价中心,探寻此治疗体系的体内耐受剂量、长期毒性,以及遗传毒性等系统性研究。

周民介绍,此项研究成果的优势是,小球藻为无明显毒副作用的天然活性生物,原料纯天然,具有较好的生物安全性和可规模化生产的前景,且制造成本极低,可以大量生产。比如,购买一瓶500mL的小球藻液只需要200元,其中大约有20亿个小球藻。经过估算,100元的原料可以应用于上百名病人的剂量。

目前,该项研究已完成小动物实验,准备进入大动物实验阶段,同时,已在浙江省药品监督管理局进行安全性试验。周民表示,该项目开展临床试验前,还需通过国家药监局等部门的严格审批,进行毒性和有效性等全面系统的研究,提供大量有效资料给相关部门,最后才能应用于临床。

“我们已与浙大二院肿瘤外科、浙江大学肿瘤研究所开展合作,前期会先集中精力开展胃癌和肠癌方面的临床转化推动,我们期望通过多方面努力,尽快开展临床试验。如果顺利的话,有需求的患者有望4至5年后享受到这项科研成果。”周民说。

在谈及该项研究未来的应用场景时,周民表示,除了用于癌症治疗以外,未来,与细胞缺氧相关的疾病也都可以展开研究与应用。比如脑梗,部分脑组织缺氧导致的脑梗死有一段黄金抢救时间,在几个小时之内如果能够继续为脑组织提供足够的养分,脑梗是有可能恢复的,心梗也是同样的道理。

据了解,浙大多家附属医院有较强的肿瘤基础研究和临床治疗实力,并对临床转化具有强烈的合作愿望和支持力度,研究团队对此项目的临床转化较有信心。该项研究工作得到了浙江大学眼科中心、恶性肿瘤预警与干预教育部重点实验室、现代光学仪器国家重点实验室的支持,以及国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国博士后科学基金、浙江省重点研发计划专项等项目资助。