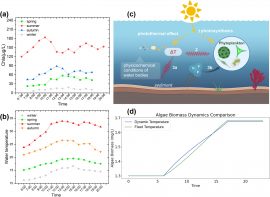

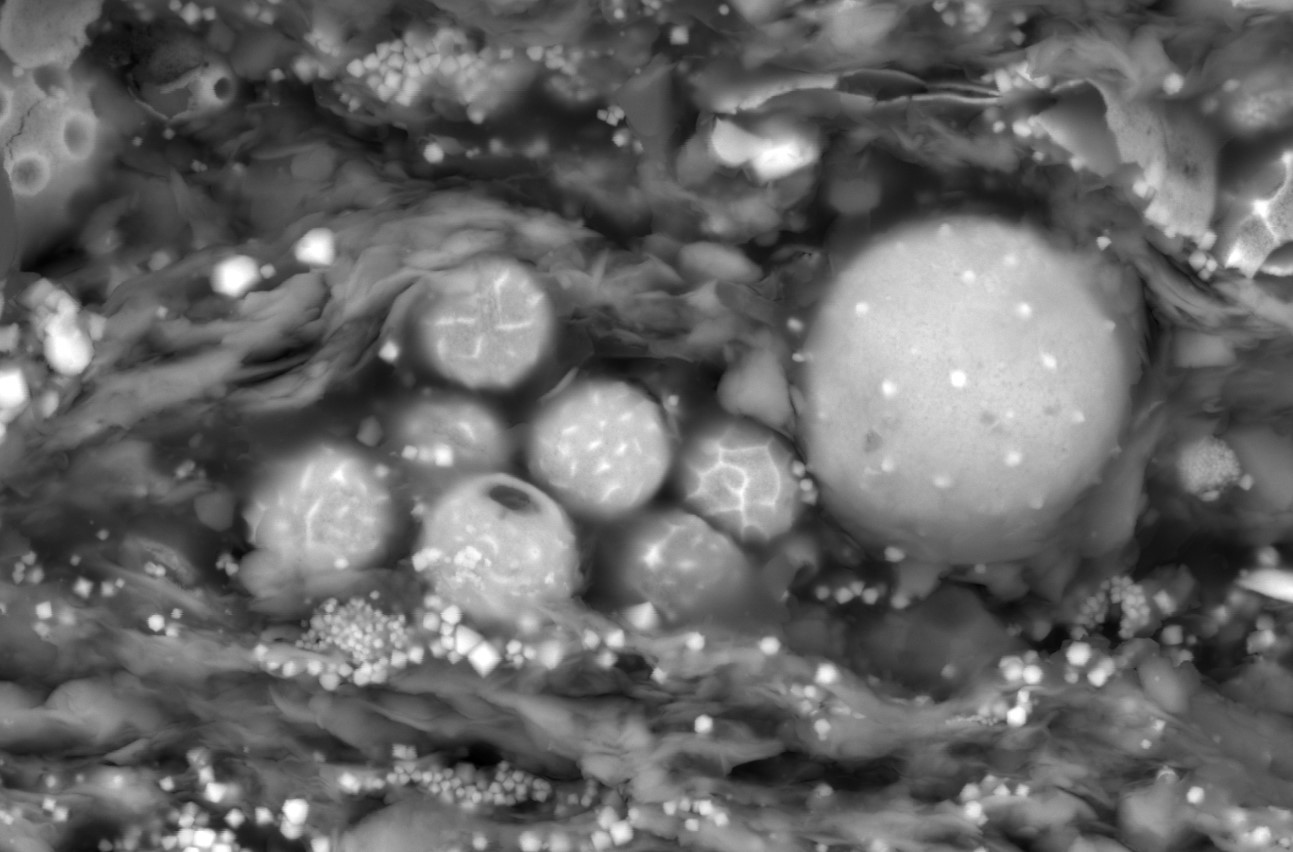

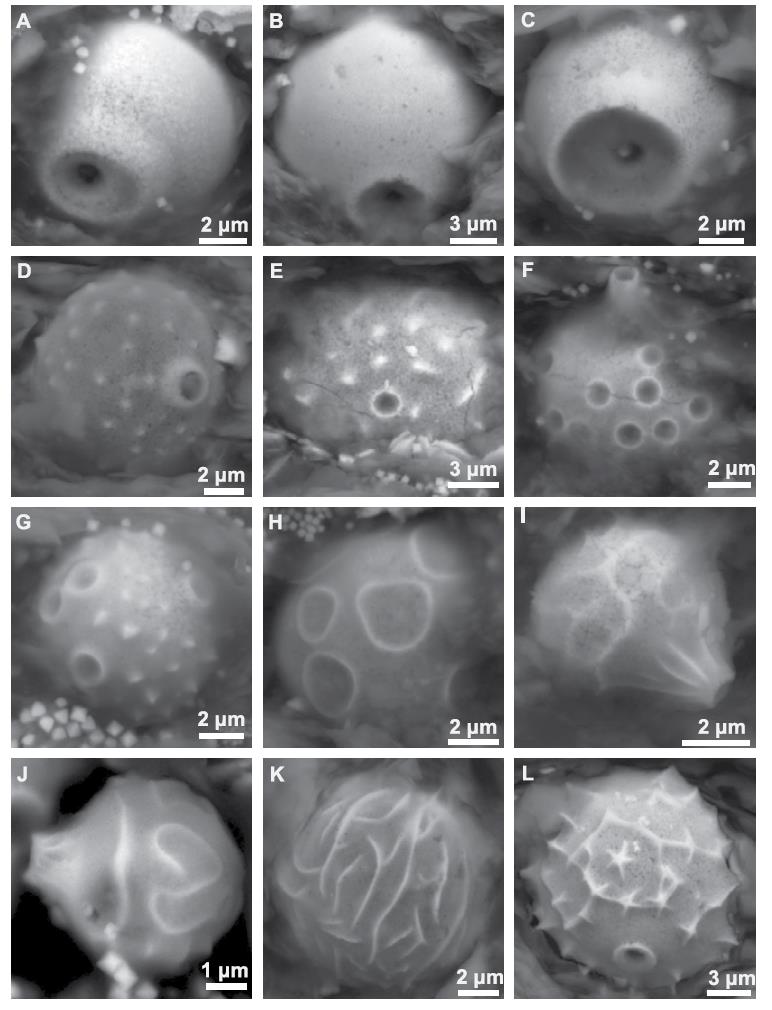

下面图片中的各式各样的圆球,是扫描电镜下的微型化石。这些化石来自“金藻”产生的孢囊。金藻主要生活在淡水湖泊,它们有二氧化硅成分的鳞片。当生态条件发生剧烈变化的时候,比如结冰、营养改变,它们就会产生休眠孢囊,在条件合适的时候,这些孢囊再繁衍成金藻。

下面是一种金藻的照片(图片来自网络)。

前面的金藻孢囊化石,是长庆油田的张文正教授级高级工程师的团队在观察生油岩的时候发现的。化石存在于鄂尔多斯盆地(陕甘宁盆地)三叠系延长组第七段的页岩(“长七油页岩”),形成时间是在2.3亿年前。

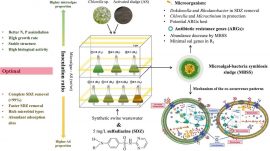

这次发现的化石,把金藻出现的证据大大提前了。此前最早的金藻化石是处于白垩纪的1.1亿年前。而且,这个发现对于藻类演化具有重大意义。藻类是寒武纪之前就早已出现了的古老生物,但是并非每种藻类都是那么古老。能够进行光合作用的、带有二氧化硅结构(简称“硅结构”)的藻类,都是在藻类进化的晚期才出现的;原因是,它们的叶绿体是从别的藻类获得的,这是“内共生理论”的结论。

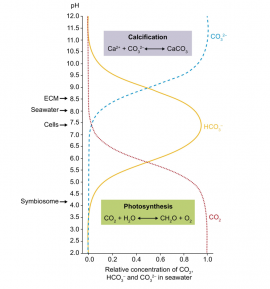

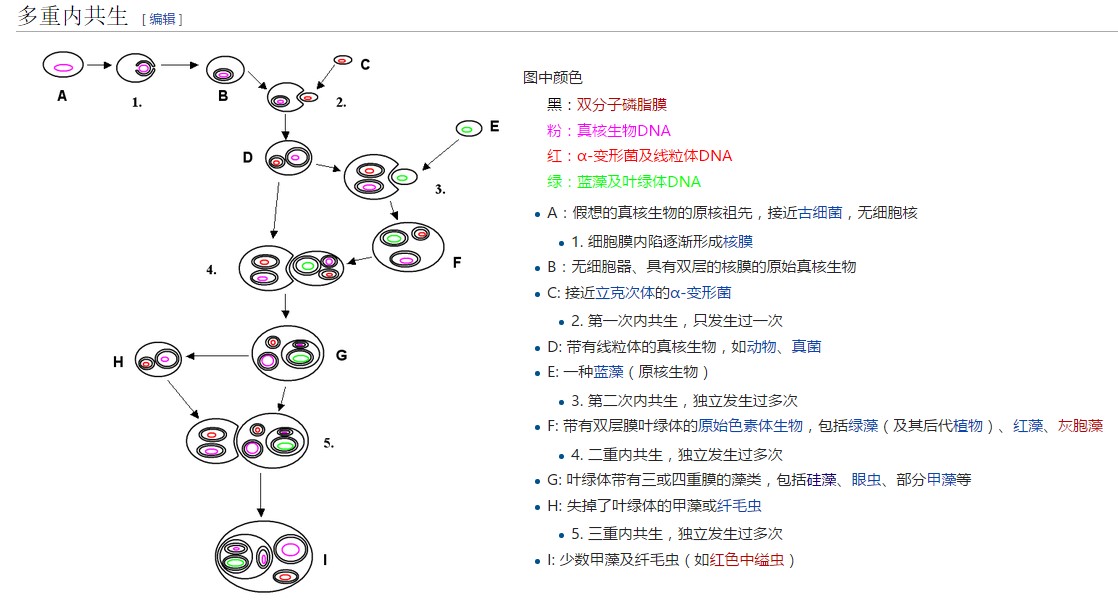

下图是生物进化史上“内共生”进化的过程,注意金藻和硅藻一样,处于“G”的位置。它们的叶绿体来自一种红藻“F”;而红藻的叶绿体来自古老的蓝藻“E”(图片来源:维基百科)。

硅结构自养型藻类(金藻、硅藻的共同祖先)出现的时间,很多生物研究者根据分子钟进行了推算,结果大相径庭,有人说是石炭纪、有人说是二叠纪;有意思的是,有人推测是2.52亿年前的二叠纪-三叠纪生物大灭绝之后。但这些结果都缺乏早期化石的依据。而这次发现,无疑大大迫近了前面推测的起源年代。

文章发表在美国地质学会的《地质》(Geology)杂志上,现在已经在线出版:

http://geology.gsapubs.org/content/early/2016/10/20/G38527.1

下面是更多的图片,注意每个金藻孢囊都只有一个开口,开口形状、开口周围的“领子”形状各有不同,孢囊外壁上面的装饰也富于变化:

这次金藻化石的发现经过了很长的时间。大概10年前,张老师很早就注意到一些球状的黑色有机质颗粒,然后发现这种化石大量存在。又过了几年,最终确定为金藻孢囊化石。