雪花漫天飞舞,想到这样的场景就会给人一种纯净的感觉,然而在中国的登山队员及科学考察者登上了喜马拉雅山之后,首先映入他们视野的是一望无际的冰雪,还点缀着血红色、玫瑰色等,从而呈现出了一种红白相映的美画。这是怎么回事?

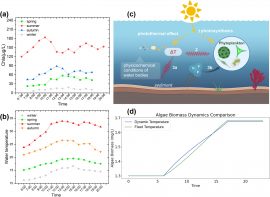

喜马拉雅山5000米以上的冰雪表面,常点缀着血红色的斑点,远看如同红雪。这些红斑点是由雪衣藻、溪水绿球藻和雪生纤维藻等藻类组成的。在永久性冰雪中,高原藻类分布广,耐寒性强,零下36℃也不至于死亡。因其含有血色色素,故呈红色。

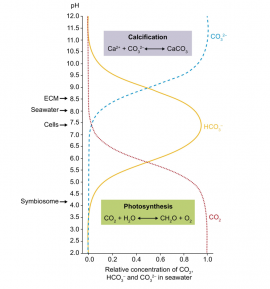

喜马拉雅山上的红雪是由雪衣藻、溪水绿球藻和雪生纤维藻等藻类组成的。藻类是低等植物,它们具有色素,能进行光合作用。由于它们所含的色素比例不同,能呈现不同颜色。这些雪藻含有特殊的色素——血色色素。当白茫茫的冰雪被这些雪藻染成血红色后,在阳光的照射下,使被覆冰川和瑞雪的喜马拉雅山,更加绚丽多彩,生气盎然。在永久性冰雪中,它们分布广,耐寒性强。零下36゜C也不至于死亡,但在4゜C以上反而难于生存。