在城市的景观湖或乡村的池塘中,你是否注意过水面偶尔泛起的诡异颜色——墨绿、褐红甚至蓝紫色?这些“色彩斑斓”的背后,是藻类在环境压力下释放的“化学武器”——次生代谢产物。它们看似无声无息,却悄然威胁着水中生灵的命运。青鳉鱼,这种硬币大小的透明小鱼,正成为科学家研究藻类毒性的“哨兵”,它们的挣扎与适应,为我们敲响了水生态健康的警钟。

藻类的“化学武器库”:从防御到致命攻击

藻类次生代谢产物,是它们在应对环境威胁时合成的特殊化合物,如同植物分泌的“化学盾牌”。但这些物质一旦过量,便从防御工具变成致命毒药:

溶血毒素:某些藻类(如米氏凯伦藻)分泌的糖脂类化合物,像一把“分子刀”,刺破鱼类红细胞,引发溶血死亡。

微囊藻毒素:蓝藻释放的环状七肽,能精准干扰细胞信号通路,如同黑客入侵系统,导致肝脏衰竭。

活性氧(ROS):藻类代谢产生的自由基,如同细胞内的“锈蚀剂”,破坏DNA和细胞膜,加速生物体老化。

神经毒素:部分藻类合成的生物碱,可麻痹鱼类神经,使其丧失避敌或觅食能力。

这些毒素不仅直接致命,还会通过食物链层层累积,最终威胁人类饮用水安全。

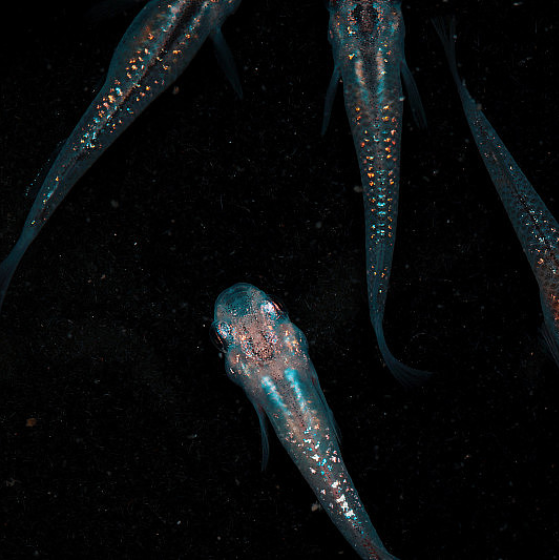

青鳉鱼:水中的“实验室小白鼠”

青鳉鱼因体型小、繁殖快、基因透明,成为生态毒理学的“明星模型”。它们的生活需求简单却苛刻:

清澈的水域是它们的“安全屋”,浑浊水体会让其迷失方向;

水草丛不仅是产卵巢穴,更是躲避天敌的天然屏障;

浮游生物构成其主要食谱,但一旦藻类毒素混入其中,便成了裹着糖衣的毒药。

科学家通过观察青鳉鱼的反应,解码藻类毒素的隐秘攻击。

毒素如何摧毁小鱼的生命系统?

- 器官的“无声崩溃”

溶血毒素会撕裂青鳉鱼的鳃丝,如同撕毁呼吸面罩,令其窒息;微囊藻毒素则靶向肝脏,让解毒器官自身“中毒”,细胞空泡化如蜂巢。 - 代谢的“程序错乱”

长期接触低浓度毒素,青鳉鱼的脂代谢通路被扰乱,肝脏堆积脂肪,如同人类患上“鱼类脂肪肝”;生殖系统也遭重创,卵子发育停滞,种群繁衍岌岌可危。 - 氧化应激:细胞内的“火灾”

活性氧在体内肆虐,抗氧化酶(如SOD、CAT)疲于应对,脂质过氧化产物(MDA)激增,细胞如同生锈的机器,逐渐停摆。

行为异常:一场生存逻辑的崩坏

毒素不仅攻击身体,更扭曲青鳉鱼的行为本能:

拒食求生:某些萜类化合物会让食物散发“警告信号”,青鳉鱼宁可挨饿也不触碰毒藻,如同人类回避腐坏食物;

群体失序:中毒个体游动迟缓,群体协作瓦解,如同酒后踉跄的行人;

感知错乱:神经毒素让青鳉鱼反复撞击池壁,仿佛被困在透明的迷宫中。

这些异常行为,实则是生态链断裂的早期信号。

研究困境:毒素的“组合拳”与慢性谋杀

当前研究面临三大挑战:

- 协同毒性:多种毒素混合的毒性远超单一成分,如同鸡尾酒中的酒精与咖啡因,产生不可预测的“爆裂反应”;

- 慢性暴露:低剂量毒素的长期效应难以察觉,却像温水煮青蛙般消磨生命力;

- 进化博弈:某些青鳉鱼种群或演化出抗性基因,但这需要数代时间,而富营养化的进程远远快于自然选择。

科学家正利用代谢组学、基因编辑等技术,试图破解这些难题。

治理启示:从预警到修复

青鳉鱼的困境提示我们:

建立生物监测网:将青鳉鱼作为“活体传感器”,实时预警水体毒性;

阻断毒素扩散:通过吸附材料(如活性炭)或微生物降解,中和藻类毒素;

恢复生态平衡:引入竞争性藻类或滤食性贝类,重建水下“化学战”的制衡机制。

结语:小鱼的困境,人类的镜子

青鳉鱼与藻类毒素的对抗,折射出工业化与自然系统的深层矛盾。当我们在公园投喂锦鲤时,或许未曾想过,几公里外的某片水域中,一群透明的小鱼正用生命为整个生态系统“试毒”。保护它们,不仅是挽救一个物种,更是守护人类赖以生存的水源防线。下次遇见一池碧水,不妨细看是否有青鳉鱼穿梭其中——它们是生态健康的“活体指标”,也是人与自然能否共生的微妙隐喻。