中国科学院青岛生物能源与过程所专家近日在微藻规模培养技术上取得突破,他们研究发现的微藻贴壁培养法可成倍提高微藻的培养产率。

据介绍,微藻生物能源的产业化一直受困于规模培养技术的创新突破。利用液体悬浮式开放池或光生物反应器规模培养,由于光在水体中衰减严重,造成光能利用差、培养效率低、培养成本高,同时耗水量也较大。户外工业规模的开放池培养面积产率只有7-20克/平方米/天,远低于100 g/m2/d以上的理论产率,而且培养密度低,导致收集能耗较高。

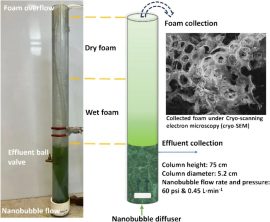

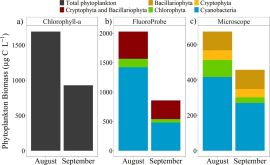

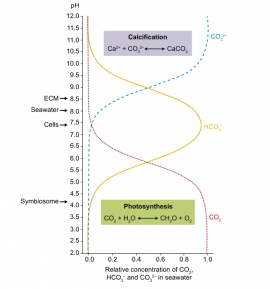

为破解微藻规模培养占地、耗水等难题,中国科学院青岛生物能源与过程所研究员刘天中等提出了基于微藻贴壁培养的新方法。这种方法将藻细胞贴附于一定的支撑介质上并保持完全润湿,通过调节培养基组成与空气及二氧化碳浓度,实现微藻的贴壁生长和油脂诱导积累。研究证明,淡水藻、海水藻、绿藻、硅藻等均能够在贴壁条件下良好生长。

利用微藻贴壁培养反应器分别在室内和室外对产油栅藻的培养效率进行验证。结果表明,其在室内培养面积产率达到了60-120克/平方米/天,室外培养面积产率达到50-80克/平方米/天,是目前传统培养产率的3倍至5倍,并在节水、敌害污染控制、规模放大等方面具有巨大优势。

据了解,这项技术除可用于产油微藻的规模培养外,还可用于其它经济微藻的规模培养。例如,将其用于螺旋藻培养,其室外面积产率平均可达50-60克/平方米/天,是目前开放池培养效率的4倍,且水耗大幅降低。(完)