在厦门海边的实验室里,一小盆蓝绿色的螺旋藻正在特殊装置中轻轻 “翻滚”—— 它们不仅是能做成保健品的营养宝库,更是捕获二氧化碳、生产生物燃料的 “绿色能手”。但想让这些微小生命高效生长,过去一直有个棘手的难题:养它们的 “房子” 总是顾此失彼。

厦门大学碳中和创新研究中心朱陈霸团队最近找到了解决方案,他们发明的 “新型变频混合技术”,就像给螺旋藻的 “养殖场” 装了智能大脑,既能让每颗藻细胞都 “吃饱喝足晒到太阳”,还能省下近三成电费。

传统 “养殖场” 的三大烦恼

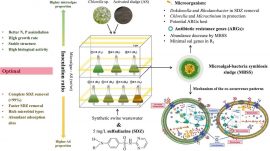

螺旋藻的理想 “居所” 叫薄层喷泉光生物反应器(TLF-PBR),长得像个圆形的浅盘,通过顶部装置把藻液喷成薄幕,让它们充分接触阳光和营养。但这种 “房子” 用了几十年,问题越来越明显:

一是藻细胞 “吃不均”。固定的喷洒半径就像洒水壶只浇中间,盘边的藻细胞喝不到营养液,中间的却挤破头,有的饿肚子有的 “消化不良”。

二是电费高得心疼。为了让藻液洒遍整个盘子,装置得一直大功率运转,哪怕藻还没长多少,电闸也不敢拉,白白浪费不少电。

三是想扩建难上天。盘子做大一倍,固定喷洒范围根本覆盖不了,只能多装几个喷头,成本和能耗跟着翻倍,规模化养殖成了奢望。

这些问题让螺旋藻的产量一直上不去,成本也降不下来,明明是潜力巨大的 “绿色资源”,却难走进产业应用。

给反应器装个 “智能调节旋钮”

朱陈霸团队的新思路很简单:既然固定半径不行,那就让它 “动起来”。他们给反应器加了一套 “变频混合系统”,核心就是两个关键设计:

可伸缩的 “洒水壶”。喷头不再固定角度,能像扫地机器人一样自动调节喷洒范围,来回扫动覆盖整个圆盘,盘边的藻细胞再也不用 “等饭吃”。

会看情况的 “省电开关”。系统装了传感器,能实时 “观察” 藻细胞的密度 —— 刚接种时藻少,就调低功率省点电;等藻长得密密麻麻,再加大功率保证混合均匀,避免了 “大马拉小车” 的浪费。

就像家里的变频空调,根据室温自动调功率,舒服又省电。这套系统让反应器从 “傻大黑粗” 的老设备,变成了精打细算的 “智能管家”。

小藻池里的大变化

实验室里的对比实验,把这项技术的优势展现得明明白白。

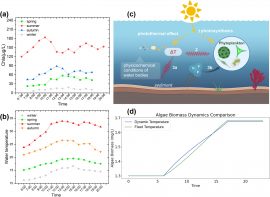

在 50 厘米直径的 “小盘子” 里,用了新技术后,螺旋藻的产量最高比老方法多了 40%,相当于原来种 10 斤的地方,现在能收 14 斤。更惊喜的是,电费还降了 27.73%,算下来每斤藻的能源成本少了近三分之一。其中 2.5 厘米喷洒高度时,一天一平方米能收 36.3 克藻,比行业平均水平高了一大截。

更关键的是放大测试:把盘子扩大到 150 厘米(差不多一张圆桌大小),按老办法早就乱了套,但新技术的喷头来回一扫,藻液照样洒得均匀。最终螺旋藻细胞密度达到 5.42 克 / 升,比对照组高 28%;一天一平方米能收 30.2 克,电费还省了 20.8%。

这意味着,以后建大规模的螺旋藻养殖场,不用再担心 “一放大就失效”,成本和能耗都能控制住。

不止养藻,更是碳中和的 “好帮手”

这项技术的价值远不止提高螺旋藻产量。

螺旋藻是 “固碳高手”,每生长 1 公斤就能吸收 1.8 公斤二氧化碳。新技术让 150 厘米的反应器一年能多固碳 30%,相当于给工厂的烟囱装了个高效 “吸碳器”,还能把碳变成有价值的藻产品,一举两得。

在能源领域,螺旋藻能提炼生物柴油,但过去高能耗让它比石油还贵。现在产量升、能耗降,生物柴油的成本能降 25%-30%,说不定以后我们加的汽油里,就有这些微藻的贡献。

未来,这项技术还能用来养小球藻、杜氏盐藻等其他微藻,做成保健品、饲料甚至生物塑料,真正把 “水中绿金” 的价值发挥到极致。

从实验室的小圆盘到未来的大规模养殖场,厦大的这项技术不仅让螺旋藻 “住得更舒服”,更给碳中和与新能源开发提供了一条接地气的新路径 —— 原来解决能源危机和气候问题,可能就藏在这些微小生命的 “智能居所” 里。

原文及链接:Enhancing Energy Utilization and Production Efficiency of Spirulina sp. in a Thin-Layer Fountain Photobioreactor Using a Novel Variable-Frequency Mixing Technology