角毛藻属于硅藻门、中心硅藻纲、盒形藻目、角毛藻科、角毛藻属。

形态特征方面,角毛藻细胞呈扁椭圆形。其壳面通常为椭圆形,包括宽椭圆形或窄椭圆形,极少数呈圆形。壳面上的构造极为微细精致,一般难以清晰观察。壳面平坦、凸起或凹下,有的还有小刺。长轴带面呈四角形,短轴带面为长方形。细胞常借助角毛与邻胞交接形成链状,或靠壳面相互连接成链,少数种类为单细胞。色素体一到两个,或多数,大多呈颗粒状,分布于细胞内和粗大中空的角毛中。

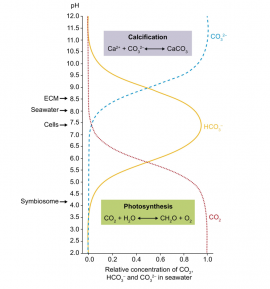

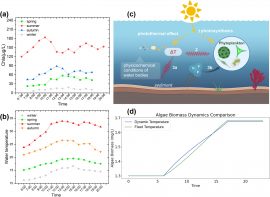

角毛藻种类繁多且分布广泛,是我国近海重要的浮游硅藻之一,在近岸浮游生物种群中占据重要地位。它们多生活在海水、半咸水中,极少数存在于淡水中。角毛藻能在10℃至39℃的环境中生长繁殖,最适宜的温度范围是25℃至35℃。相较于其他藻类,角毛藻生长速度较快,尤其在春夏季节,常常成为浮游植物的优势类群。

角毛藻的繁殖方式包括形成复大孢子、休眠孢子和有性繁殖。在化石记录中,常见的是其休眠孢子。

角毛藻在海洋浮游生物中具有重要地位,是许多海洋动物的饵料生物,因此其种类组成和细胞丰度对海洋生态系统中的其他生物以及海洋环境有着直接或间接的重要影响。然而,尽管角毛藻总体上是有益藻,但在某些情况下也可能对水质或水生生物造成危害。例如,角毛藻的角毛上有倒刺,可能会刺伤鱼鳃,从而对养殖鱼类造成伤害;部分角毛藻还容易引发赤潮。

常见的角毛藻种类有:

- 洛氏角毛藻:群体链直而短,壳面狭椭圆形。壳环面观为长方形,角尖。壳套大多高于细胞的三分之一,与壳环带相交处有极明显的凹隘。细胞间隙多角形或椭圆形。角毛较短、硬且直,与细胞链轴垂直或倾斜伸出。角毛基部交叉点短,比其他部分细,自交叉点后变粗,横断面为四角形,有明显的4个棱,棱上丛生一行小刺,两棱间有发达的粗点纹布满整条角毛,端角毛尤其明显。常由2-5个细胞形成直链状群体,每个细胞有4-10粒色素体。它是近岸性热带和温带种类,分布广泛,经常出现在暖海中,为我国四大海区的优势种之一。

- 窄细角毛藻:群体链直,壳面椭圆形,角毛自链轴垂直伸出,或逐渐弯向链端,端角毛粗大且弯曲呈镰刀状。壳环很窄,细胞间隙狭长。色素体大,通常1个,中央具一个蛋白核。这是一种沿岸广温性种类,分布于世界各海域,在我国沿海也较为常见。

- 牟氏角毛藻:细胞小型且壁薄,多数为单细胞,个别出现2、3个细胞组成的群体。壳面椭圆至圆形,中央略突起或稍平坦。壳环面呈长方形至方形,壳环带不明显。角毛细而长,末端尖,伸出方向与纵轴平行。壳面观两端的角毛以细胞体为中心,略呈S形。色素体一个,呈片状。目前可进行大量人工培养,用作贝、虾类等的良好饵料。

中国科学院海洋研究所陈楠生课题组的研究发现,通过对胶州湾海域开展长时间序列采样、高通量测序以及宏条形码分析,显示出宏条形码分析方法的优势。该研究发现了25个角毛藻物种,其中包括10个在胶州湾未报道过的物种,如细胞较小的 Chaetoceros neogracilis 和突尼斯角毛藻(Chaetoceros tenuissimus)。同时,研究表明胶州湾多个常见角毛藻物种的鉴定需要修订,比如扁面角毛藻(Chaetoceros compressus)应该是与其形态相似的物种 Chaetoceros contortus,冕孢角毛藻(Chaetoceros diadema)应该是与其形态特征相似的物种 Chaetoceros rosporus。分析得到的154个注释为角毛藻的扩增子序列变异(ASVs)中,超过一半的 ASVs(82个 ASVs)没有注释到已知角毛藻物种,代表尚未得到鉴定的角毛藻物种(Chaetoceros sp.),这表明胶州湾角毛藻的多样性可能被严重低估。

在南美白对虾的养殖中,角毛藻曾被用作虾苗的开口料,但其对光照和温度变化的适应能力较弱,自身容易老化,若喂食过量,死亡的角毛藻会产生大量泡沫,影响虾苗成活率并对水质产生不可逆的影响。相对而言,海链藻对环境适应能力强,生长周期长且老化速度慢,对水体污染小,还能进行人工培育,可作为投喂虾苗的替代选择。

总之,角毛藻作为海洋浮游硅藻的重要类群,对于海洋生态系统具有重要意义。深入研究其特性和生态作用,有助于更好地了解海洋生态平衡以及相关生物的生存和繁衍机制。同时,在实际应用中,也需要注意合理利用角毛藻,避免可能带来的负面影响。

如果您想了解更多的藻知识,请联系我们。我们是一家做藻及光反应器的公司。做藻,我们是认真的!

Note:此图片来源于https://x.com/umea_uni_marine/status/1649016239027527681?s=46