在清澈的溪流或静谧的池塘中,看似平静的水面下,正上演着一场精密的“城市建设”——微藻生物膜如同水下城市的“地基”,青鳉鱼幼鱼则是穿梭其间的“居民”与“维护者”。它们的互动,不仅是生存的必需,更维系着水域生态的繁荣与平衡。

微藻生物膜:水域的“生态脚手架”

微藻生物膜是由藻类细胞和胞外多聚物(EPS)构建的动态群落,其形成过程如同搭建一座微型城市:

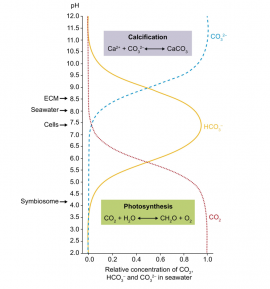

1. 选址奠基:浮游藻类通过物理吸附暂时附着于岩石、水草等基质,如同建筑师选定地块。

2. 加固结构:藻类分泌EPS——一种富含蛋白质和多糖的“生物胶水”,将细胞牢固黏合,形成稳定的基层。

3. 城市扩张:藻类增殖并分层生长,受水流剪切力影响,最终形成蘑菇状或扁平的三维结构,仿佛高楼林立的都市。

4. 自然衰变:环境压力或细胞凋亡导致生物膜瓦解,为新群落腾出空间。

功能揭秘:EPS占生物膜质量的90%,不仅是结构支撑,还能吸附污染物、储存能量,并为微生物提供栖息地。这种“生态脚手架”为青鳉鱼幼鱼提供了食物、庇护所和活动平台。

青鳉鱼幼鱼:生物膜中的“工程师”与“食客”

青鳉鱼幼鱼对生物膜的依赖远超想象:

栖息策略:幼鱼偏爱附着在生物膜覆盖的基质上,利用其黏性表面缓冲水流冲击,如同躲在“防波堤”后避开天敌。

营养来源:生物膜表层的硅藻、绿藻及附着的浮游生物,是幼鱼的“自助餐厅”。实验显示,幼鱼日均啃食生物膜面积可达体长的5倍。

环境调控:幼鱼排泄物释放氮、磷,促进藻类再生,形成“吃-排-长”的闭环,如同城市中的资源循环系统。

动态影响:

结构扰动:幼鱼的啃食剥离生物膜表层,刺激新藻类附着和EPS分泌,增强生物膜再生能力,类似“城市更新”。

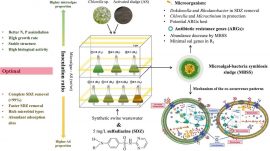

群落调控:幼鱼偏好摄食特定藻类(如蛋白核小球藻),间接抑制竞争性藻类扩张,维持生物膜多样性。

互惠共生:从微观到宏观的生态价值

1. 维持生产力

生物膜固定二氧化碳,贡献水域30%的初级生产力;青鳉鱼幼鱼通过摄食将能量传递至更高营养级,支撑食物网运转。

2. 水质净化

生物膜吸附重金属和有机污染物,同时释放氧气;青鳉鱼的活动促进水体混合,提升净化效率。例如,养殖池中引入生物膜-青鳉鱼系统,可减少60%的人工饲料投喂。

3. 生态修复潜力

在污染河道中,生物膜为青鳉鱼提供避难所,而鱼类的排泄促进藻类生长,形成自修复循环。日本琵琶湖的生态修复项目已将此模式应用于富营养化治理。

科学与应用:从实验室到生活

家庭鱼缸管理:

在鱼缸中放置多孔石材或沉木,促进生物膜自然形成。幼鱼啃食膜中藻类,既能控藻,又能补充营养,减少换水频率。

水产养殖优化:

虾蟹养殖池中培育硅藻生物膜,可为青鳉鱼幼鱼提供天然饵料,同时降低氨氮浓度,提升养殖效益。

生态监测工具:

青鳉鱼幼鱼对生物膜的依赖使其成为水质“生物传感器”。若幼鱼拒绝附着或摄食减少,可能提示重金属污染或溶氧不足。

未来探索:揭开分子与气候的谜题

1. 分子机制:

研究幼鱼如何识别EPS中的特定多糖或蛋白质,或可仿生开发新型水下黏附材料。

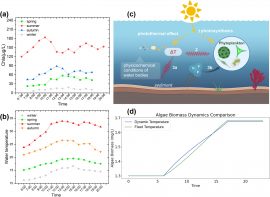

2. 气候响应:

水温升高可能削弱生物膜的黏附强度,影响幼鱼栖息;酸化环境或改变EPS成分,扰乱共生关系。

3. 智能管理:

结合AI模型预测生物膜动态,优化青鳉鱼放养密度,实现生态与经济的双赢。

结语:微小互动中的生态史诗

青鳉鱼幼鱼与微藻生物膜的共生,是自然演化赋予的精密协作。它们的互动,如同水下城市的齿轮咬合,驱动着物质循环与能量流动。当我们以科学之眼凝视这片微观世界,不仅能解锁生态修复的密钥,更能领悟:每一个生命的生存策略,都是地球生态系统宏大叙事中不可或缺的篇章。保护它们,便是守护水域生生不息的未来。