在城市的公园湖边,你是否发现近年水面泛绿的频率越来越高?这不仅是季节的轮回,更是气候变化为水生生态系统写下的“新剧本”。全球变暖如同给地球披上一层隐形的毛毯,不仅让陆地升温,更悄然改写着水下的“四季”——藻类的兴衰更替,而一种名为青鳉鱼的小鱼,正被迫成为这场剧变的“见证者”与“生态难民”。

气候变暖:水体的“发烧”如何重塑藻类王国?

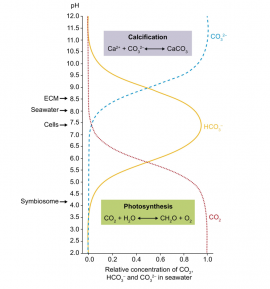

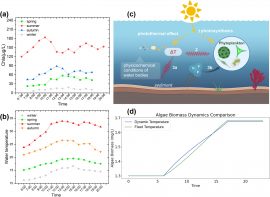

气候变暖对水体的影响,如同人类持续低烧——看似温和,却悄然颠覆生态平衡。温度每升高1°C,藻类的代谢速率便加速10%-15%。这种变化改写了藻类群落的季节规则:

硅藻的“冬季霸权”瓦解:过去,硅藻在寒冷季节独领风骚,为浮游动物提供优质食物;如今,暖冬让蓝藻提前登场,如同“绿色侵略者”抢占生态位。

蓝藻的“高温霸权”扩张:太湖、巢湖等水域的监测显示,蓝藻(如微囊藻)在夏季的统治期延长,甚至向高纬度湖泊扩散,像一支无休止的军队攻城略地。

极端天气的“突袭”:暴雨冲刷农田,将化肥中的氮磷注入水体,如同给藻类“打兴奋剂”;春季温度骤升则让蓝藻提前爆发,打乱生态系统的季节节律。

这些变化不仅让水面染上病态的绿色,更埋下水质恶化的伏笔。

青鳉鱼的生存密码:清澈、水草与25°C的黄金温度

青鳉鱼对栖息地的挑剔,堪比人类选房——既要“学区”(水草丰茂的产卵地),又要“环境宜居”(清澈缓流的水质)。它们的生存法则包括:

温度敏感:23-27°C是繁殖的“黄金区间”,超过30°C便停止产卵,如同人类在酷暑中丧失劳作欲望。

水质洁癖:依赖水草净化水体,一旦藻类泛滥导致浑浊,便如同置身雾霾,迷失方向与庇护所。

食物链依赖:浮游动物是它们的“主食菜单”,而藻类结构决定菜单质量——硅藻支撑丰富的浮游动物,蓝藻则让食物链“营养贫瘠”。

然而,气候变化正将这些生存密码逐一篡改。

藻类更迭下的青鳉鱼困境:从“安居”到“流浪”

1. 食物链崩塌:从自助盛宴到饥饿游戏

蓝藻水华释放毒素,抑制浮游动物生长,青鳉鱼被迫以低营养的蓝藻充饥,如同人类只能啃食发霉面包。千岛湖的研究显示,蓝藻主导水域中浮游动物体型缩小50%,青鳉鱼需耗费更多能量捕食,种群生长陷入恶性循环。

2. 水质恶化:家园变毒窟

蓝藻覆盖的水面,白天释放氧气过饱和,夜晚却消耗氧气制造“水下窒息区”。青鳉鱼如同被困在漏气的潜水钟里,被迫迁移至表层,却暴露在紫外线与天敌的双重威胁下。洱海的案例表明,水质劣化已迫使青鳉鱼种群向支流撤退,成为“生态难民”。

3. 温度胁迫:繁殖链断裂

水温持续超过30°C,青鳉鱼的性腺发育停滞,卵子质量下降。这如同高温导致人类生育率降低,种群延续岌岌可危。

海洋的警示:珊瑚白化与淡水生态的“镜像危机”

加勒比海的珊瑚礁为淡水系统敲响警钟:当高温引发珊瑚白化,藻类趁机扩张,鱼类多样性骤降。类似剧情正在淡水水域上演——蓝藻取代硅藻,青鳉鱼等敏感物种消失,生态系统滑向单一化的深渊。科学家通过SIMReef模型模拟发现,若全球升温2°C,青鳉鱼适宜栖息地将缩减40%,如同城市扩张吞噬绿地。

修复之道:为水下世界重写“气候适应剧本”

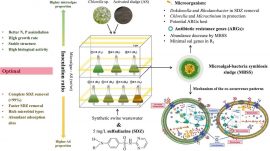

1. 重建水下森林:种植苦草、眼子菜等沉水植物,既与蓝藻竞争营养,又为青鳉鱼搭建“生态公寓”。

2. 智能调水:通过生态闸坝调控水流,打破水体分层,缓解底层缺氧,如同为湖泊安装“呼吸机”。

3. 基因库保卫战:利用分子标记技术筛选抗高温、耐低氧的青鳉鱼种群,为自然选择按下加速键。

结语:小鱼的流浪,人类的考题

青鳉鱼的迁徙轨迹,实则是气候变化投在水生态系统的“诊断书”。当我们惊叹于九寨沟的碧蓝海子或西湖的潋滟水光时,不应忘记,这些美景的背后,正有无数的“青鳉鱼”在适应与挣扎。保护它们,不仅是修复一段断裂的食物链,更是为人类未来储备应对气候危机的生态韧性。或许某天,当孩子问起“为什么池塘里没有透明的小鱼了”,我们的答案,将决定这个星球的蓝色血脉能否继续流淌。