一、硒对微藻的营养作用:不止于抗氧化

硒对微藻而言是一种 “多功能营养素”,最核心的作用是参与抗氧化酶的合成 —— 它是谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)和硫氧还蛋白还原酶(TrxR)的关键组成成分,通过硒代半胱氨酸的形式 “嵌入” 这些酶中,帮助清除细胞内的活性氧(ROS),保护蛋白质、DNA 等生物大分子不受损伤。

值得关注的是,在莱茵衣藻这类单细胞藻类中,科学家发现了硒蛋白 W 和磷脂氢过氧化物 GPx 的 “近亲”,其硒代半胱氨酸的插入机制与动物高度相似。这一发现不仅揭示了微藻硒蛋白的进化起源,也暗示了硒在生命活动中的古老作用。

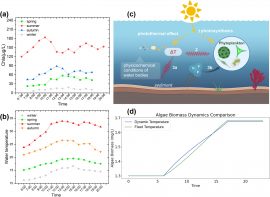

除了抗氧化,硒还能间接促进光合作用。研究发现,亚硒酸盐能提高石莼、龙须菜等藻类的光合色素含量和光系统 II 效率,这可能与它减少光抑制对叶绿体的损伤有关。而微藻更 “擅长” 将无机硒(如亚硒酸钠)转化为有机硒(如硒代半胱氨酸、硒代蛋氨酸),转化率最高可达 76.98%。这些有机硒毒性低、易被生物体吸收,其转化过程依赖硫代谢途径 —— 硒与硫化学性质相似,能 “借用” 硫的代谢通道完成转化,这一点在现有研究中已有充分解释。

二、硒的毒性:剂量决定效果,物种影响阈值

硒对微藻的作用呈现明显的 “低促高抑” 规律,但具体剂量因藻种而异:

微拟球藻在硒浓度 6 mg/L 时生长更旺盛,达到 24 mg/L 则被抑制;

蛋白核小球藻的 “安全促进浓度” 是 2–4 mg/L,超过 6 mg/L 就会生长受阻,有研究甚至测出其致死浓度为 15.37 mg/L。

这里有个容易被忽略的关键点:评估毒性不能只看浓度,更要关注 “单位细胞承载的硒量”。比如高细胞密度的藻液中,细胞分摊的硒更少,毒性会自然缓解。

毒性机制主要体现在三方面:

1干扰硫代谢:硒与硫会竞争转运蛋白,缺硫时微藻会主动吸收更多硒,反而加剧积累;

2破坏蛋白质合成:硒代氨基酸可能 “冒充” 普通氨基酸混入蛋白质,导致蛋白质功能异常,比如小球藻会因此出现分裂障碍;

3引发氧化应激:低浓度硒能激活超氧化物歧化酶(SOD)等抗氧化酶,高浓度则会耗尽酶活性,导致细胞损伤。

有趣的是,高硒环境下的小球藻会变黄,并生成红色的元素硒颗粒 —— 这是它们的 “解毒策略”,通过将有毒的硒化合物还原成无毒的元素硒来自我保护。

三、微藻的 “硒耐受” 差异:从机制到能力

不同微藻对硒的耐受能力大相径庭,背后是多样的解毒机制:

1小球藻、栅藻等能将硒 (IV) 还原成元素硒颗粒,或挥发成二甲基硒气体;

2莱茵衣藻拥有特殊的硒蛋白(如甲硫氨酸 – S – 磺氧化物还原酶),帮助它应对硒压力;

3红藻中的龙须菜甚至能在 500 mg/L 的高硒环境下正常生长,暗示红藻门可能有更强的耐受性。

在富集能力上,微藻并非 “给多少硒就存多少”。比如微拟球藻在 6 mg/L 时富集效果最好,小球藻在 20 μg/mL 时有机硒转化率最高,说明每种藻都有其 “黄金浓度”。

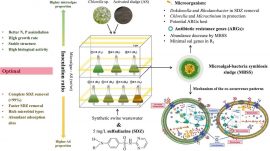

四、从生物强化到环境修复

基于上述特性,微藻与硒的相互作用已展现出多重应用潜力:

1生物强化:通过调控硒浓度(如给微拟球藻 6 mg/L 硒),可提高藻类的蛋白质和硒蛋白含量,生产高营养价值的饲料或保健品;

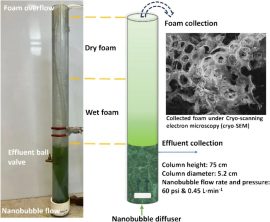

2环境修复:缺硫条件下的微藻能高效挥发二甲基硒,可用于治理硒污染水体;

3高附加值产品:小球藻生产的硒代蛋氨酸、硒多糖等,因抗氧化能力强,已成为食品、医药领域的新宠。