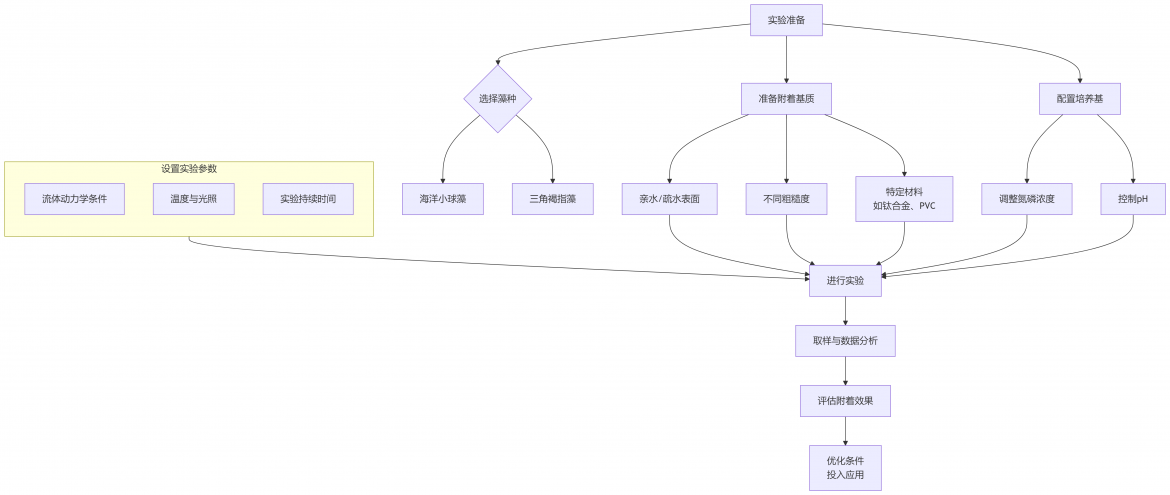

在微藻的生存策略中,“浮游” 与 “附着” 并非随机状态,而是对环境的主动适应 —— 附着于固体基质表面形成生物膜,能显著提升其对营养、光照的利用效率,同时增强对水流冲击、环境胁迫的抵抗能力。海洋小球藻(Chlorella vulgaris)与三角褐指藻(Phaeodactylum tricornutum)作为两类典型微藻,其附着特性已成为微藻固定化培养、生物膜反应器设计及环境修复领域的研究焦点。本文将从其基础特征出发,解析附着机制与关键条件,揭示这些微小生命的 “定植智慧”。

藻种特性:两类微藻的 “先天差异”

作为附着行为的基础,两类藻的生物学特性差异显著,直接影响其附着策略的选择。

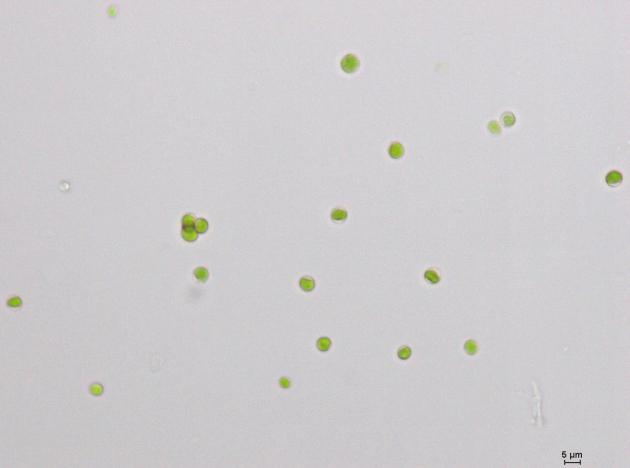

海洋小球藻属于绿藻门(Chlorophyta)小球藻属,为单细胞真核藻类,细胞呈球形或椭圆形,直径 3-8 μm。其原生环境涵盖淡水、微咸水及海水,具有广谱的环境适应性;运动能力较弱,主要依赖胞质流动产生有限位移,因此对 “被动接触基质” 的依赖性更高。

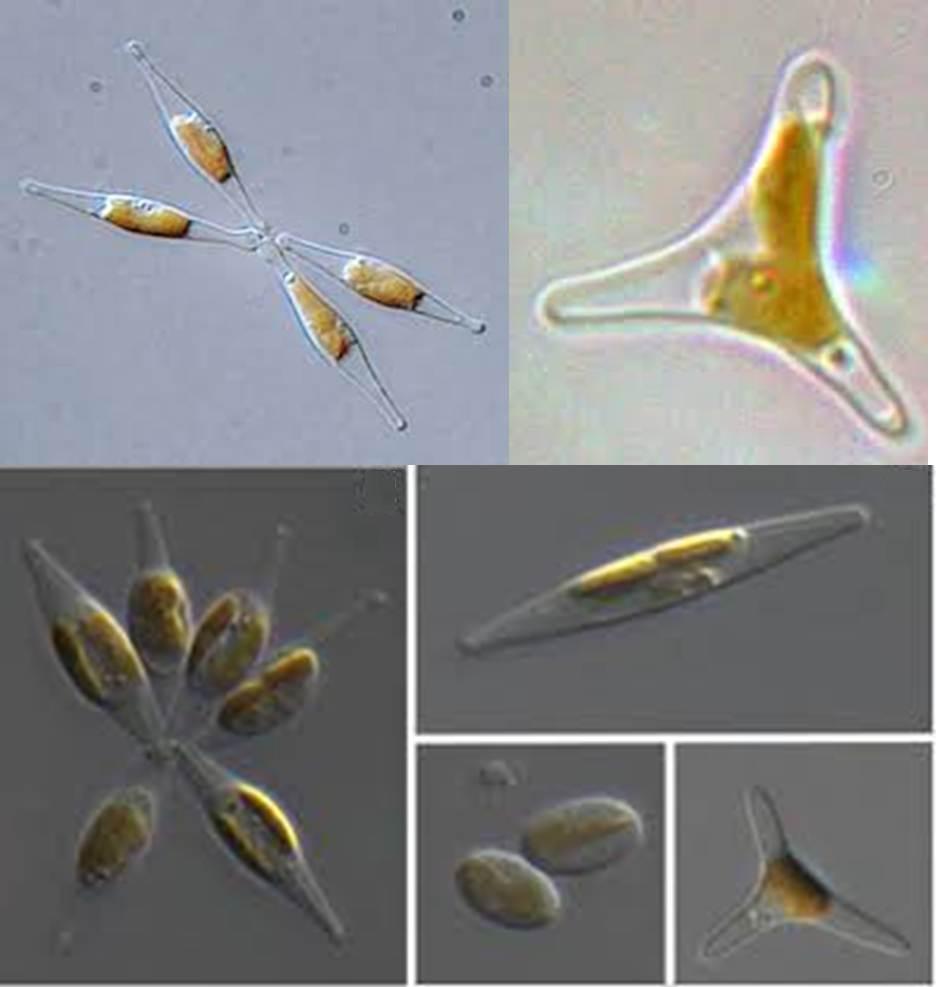

三角褐指藻则隶属于硅藻门(Bacillariophyta)褐指藻属,是海洋环境中常见的硅藻代表。其最显著特征是形态可塑性 —— 在不同培养条件下可呈现纺锤形、卵圆形或三放射形,细胞长径通常 20-30 μm;无鞭毛等运动器官,完全依赖水流扩散实现与基质的接触,因此更依赖 “基质表面特性” 与 “自身粘性分泌物” 的协同作用。

附着条件:环境因子的 “调控逻辑”

微藻的附着效率并非恒定,而是受基质特性、理化环境及营养状态等多因素调控,两类藻的 “偏好” 也呈现明显差异。

1. 基质特性:从 “物理结构” 到 “表面化学”

基质是附着的 “载体”,其表面粗糙度、亲疏水性及化学组成直接影响藻细胞的初始定植。

表面粗糙度:对小球藻而言,粗糙表面(如经喷砂处理的聚合物表面)通过增加比表面积(单位面积上的 “附着位点”),可使附着密度提升 20%-30%—— 凹坑与凸起不仅能减少水流对细胞的剪切力,还能通过 “机械锚定” 辅助细胞固定。三角褐指藻虽对粗糙度敏感度较低,但在粗糙基质上形成的生物膜更致密,这与其形态可塑性有关(纺锤形细胞可嵌入基质缝隙)。

亲疏水性:小球藻对亲水性基质表现出显著偏好 —— 当基质表面水接触角<60°(亲水性特征)时,其初始附着率是疏水基质(水接触角>90°)的 1.5-2 倍。这源于亲水性基质表面易形成水合层,与小球藻细胞表面的极性基团(如羟基)通过氢键作用增强吸附。三角褐指藻则更 “灵活”,除直接附着外,还可通过 “包埋固定化” 实现稳定定植,例如褐藻酸钙凝胶基质(孔径 10-100 μm)能为其提供保护微环境,同时保证营养物质的扩散。

2. 理化环境:pH 与流体动力学的 “精细调控”

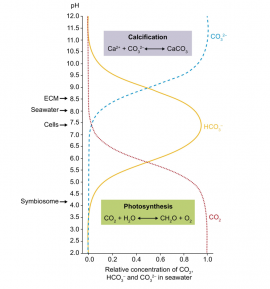

pH 值:作为影响细胞表面电荷的关键因子,pH 通过改变藻细胞与基质的静电相互作用调控附着。小球藻在 pH≈6 时附着密度最高,此时其 Zeta 电位(反映细胞表面电荷)约为 – 15 mV,与常见基质(如玻璃、不锈钢)的表面电荷(通常 – 20~-30 mV)静电斥力最小,利于初始吸附;三角褐指藻在吸附实验中(如对 U (VI) 的吸附),同样在 pH5-6 区间表现出最优性能,推测与该 pH 下其细胞表面羧基、羟基等官能团的解离度最高有关。

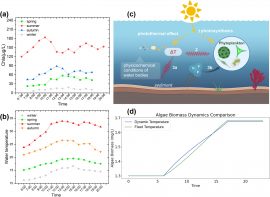

流体流速:对运动能力弱的微藻而言,流速直接影响细胞与基质的接触频率及剪切力。小球藻的初始附着需 “低流速保护”—— 实验显示,当流速从 0.65 mL/min 增至 2 mL/min 时,其 12 h 附着率下降 40%,因高流速不仅减少细胞与基质的碰撞概率,还易冲散未牢固结合的细胞。三角褐指藻因无运动能力,对流速的敏感度更高,通常需在 “层流条件”(雷诺数<2000)下进行附着实验,以避免湍流导致的细胞脱落。

3. 营养状态:“饥饿信号” 的特殊作用

营养盐浓度对微藻附着的调控具有 “双向性”,其中 “限制性营养” 的作用尤为特殊。

对小球藻而言,氮限制(如硝态氮浓度降至 1/10 SE 培养基水平)可显著促进附着 —— 此时细胞生长速率减缓,胞外聚合物(EPS)分泌量增加 30% 以上(主要是多糖类物质),通过增强 “粘性连接” 提升附着能力。这本质是一种 “生存策略”:营养匮乏时,“定植” 比 “浮游觅食” 更节能。目前三角褐指藻对营养限制的响应尚未明确,但已有研究表明,磷充足条件下其 EPS 中蛋白质含量升高,可能间接提升附着稳定性。

附着机理:从 “物理吸附” 到 “生物粘合”

两类微藻的成功定植,本质是 “细胞 – 基质界面相互作用” 的结果,核心依赖 “胞外聚合物(EPS)” 的 “生物胶水” 作用,辅以表面化学与形态特征的协同。

小球藻的 “多层附着机制”:

其分泌的 EPS 主要含多糖(占比 60%-70%)与蛋白质(20%-30%),通过三步实现附着:

初始接触:依赖布朗运动或水流携带,细胞与基质发生物理碰撞;

弱吸附:通过范德华力、静电作用(如 pH6 时的电荷匹配)形成临时结合;

牢固定植:EPS 中的多糖链通过氢键、疏水作用与基质表面结合,同时相邻细胞的 EPS 相互缠绕,形成 “群体附着” 的生物膜结构。

三角褐指藻的 “化学 – 形态协同机制”:

作为硅藻,其 EPS 的 “粘性更强”(含特有的硅藻多糖),且附着过程更依赖 “化学结合”:

细胞表面的硅质壳(含硅醇基)可与基质表面的羟基形成共价键,实现 “化学锚定”;

EPS 中的羧基、磷酸基团能与基质或污染物(如重金属离子)形成络合物,既增强自身附着,又赋予其吸附功能;

形态可塑性辅助定植 —— 纺锤形细胞可平行排列于基质表面,减少水流剪切力,卵圆形细胞则易嵌入多孔基质(如凝胶)的孔隙中。

应用场景:从 “实验室” 到 “工程化”

对两类微藻附着特性的研究,已逐步转化为实际应用,覆盖环境修复、生物制造等领域。

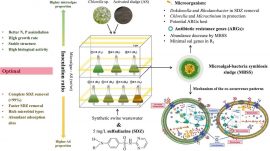

小球藻:生物膜反应器的 “核心单元”

因其在亲水性基质上的稳定附着能力,小球藻被广泛用于构建平板式生物膜反应器:将其固定于反应器内的亲水载体(如聚酯无纺布)上,通过调控流速与营养,可实现 “废水处理 – 生物量生产” 同步。例如在养殖废水处理中,附着态小球藻对氮、磷的去除率可达 80% 以上,同时生物量积累量是浮游态的 1.2-1.5 倍,后续可用于提取油脂生产生物柴油,实现 “变废为能”。

三角褐指藻:重金属修复的 “功能材料”

基于其强吸附能力与包埋固定化特性,三角褐指藻常被制成 “生物吸附剂”。例如将其包埋于褐藻酸钙凝胶微球中,用于含铀废水处理 —— 实验显示,该体系对 U (VI) 的吸附容量可达 120 mg/g,且通过 pH 调控可实现吸附 – 解吸循环(解吸率>90%),既降低污染,又可回收重金属。此外,附着培养下其岩藻黄素产量显著提升(较浮游态增加 40%),为高附加值产物生产提供了新路径。

小结:微小定植者的 “大潜力”

海洋小球藻与三角褐指藻的附着行为,是微藻在长期进化中形成的 “生存智慧”—— 从对基质的选择到 EPS 的精准分泌,每一步都体现着对环境的适应。而人类通过解析这些机制,正将其从 “自然现象” 转化为 “可控技术”:无论是生物膜反应器的高效运行,还是重金属污染的绿色修复,这些微小生命都在以 “附着” 的方式,展现着不可替代的应用价值。未来随着界面作用机制研究的深入,它们或许还会在更多领域 “扎根”,为可持续发展提供微观层面的解决方案。