夏夜的海边,若你沿着沙滩漫步,脚下的海水可能突然泛起一片淡蓝的光晕,抬手拨弄浪花,指尖也会沾染上细碎的 “星光”—— 这动人的 “海发光” 景象,不少时候都与一种叫塔玛亚历山大藻的微生物有关。这些肉眼难辨的甲藻,藏着海洋里最精巧的 “发光机关”,让我们顺着那抹蓝光,走进它们的微观世界。

从 “现象” 到 “主角”:谁在点亮海面?

并非所有海面发光都由它主导,但塔玛亚历山大藻的发光总带着独特的 “节奏感”。当渔船驶过藻群密集的海域,船尾会拖出长长的蓝白色光带,像给大海系了条发光的绸带;而若用玻璃棒轻轻搅动装有它的培养液,液体会瞬间泛起雾状的蓝光,几秒后又悄然褪去 —— 这种 “受扰即亮、静则熄灭” 的特性,是它区别于其他发光生物的明显标志。

作为甲藻家族的一员,它的个头只有几十微米,比头发丝还细,却能在海洋里 “集体亮灯”。曾有渔民在福建沿海见过成片的发光海域,夜里航行时,船身周围的海水像融化的星辰,后来经海洋学家检测,正是塔玛亚历山大藻的密集繁殖让这片海有了 “夜光” 的本事。

微观 “灯泡” 的工作原理

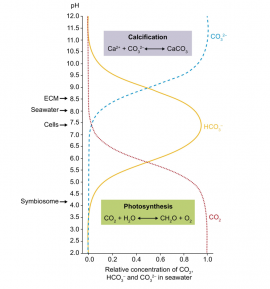

要解开它的发光之谜,得把镜头对准细胞内部 —— 在电子显微镜下能看到,它的液泡膜上嵌着许多椭圆形的小体,这就是专门负责发光的 “闪光体”。这些小体直径仅 0.5μm,却像精密的化学实验室,里面整齐 “存放” 着荧光素、荧光素酶和荧光素结合蛋白:荧光素是 “发光原料”,荧光素酶是 “催化剂”,结合蛋白则像 “保鲜盒”,能让荧光素保持活性。

当外界扰动传来 —— 可能是小鱼虾游过的水流,也可能是海浪的颠簸,细胞会立刻启动 “发光程序”:液泡膜产生微弱的动作电位,就像按下开关,闪光体内的 pH 值随之下降,原本 “安静” 的荧光素酶被激活。这时,荧光素会在酶的作用下与氧气快速结合,发生氧化反应,过程中释放的能量转化为光,波长恰好落在 474-476nm 之间,于是我们便看到了那抹清澈的淡蓝色。

发光不是 “炫技”,是生存智慧

对塔玛亚历山大藻来说,发光从不是毫无意义的 “炫技”,而是历经漫长进化形成的生存策略。海洋里的桡足类浮游动物是它的 “天敌”,这些小生物会主动捕食甲藻,而当桡足类靠近时,藻细胞感受到水流扰动,会立刻发出蓝光 —— 这不是单纯的 “呼救”,而是更巧妙的 “信号传递”。

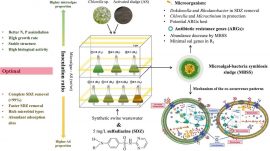

蓝光在海水中穿透力较强,能吸引更大型的捕食者,比如小型鱼类。鱼类会循着光找到桡足类,将其捕食,相当于塔玛亚历山大藻用 “发光报警” 请来了 “帮手”。有海洋生态实验发现,当水体中存在塔玛亚历山大藻时,桡足类的被捕食率比平时提高了近 30%,可见这种 “发光防御术” 有多管用。

浪漫之外,也需留份警惕

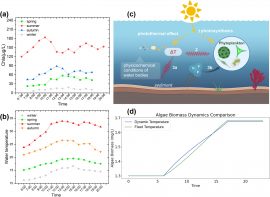

不过,当我们为它的发光惊叹时,也得记住:这小小的藻也可能带来 “麻烦”。它属于能形成赤潮的藻类之一,一旦海域水温、营养盐等条件适宜,会快速繁殖,让海水呈现红褐色,同时消耗大量溶解氧,导致其他海洋生物缺氧死亡。

更需要注意的是,部分菌株会产生麻痹性贝毒。当贝类滤食这些藻时,毒素会在体内积累,人若食用了带毒的贝类,可能出现头晕、呕吐,甚至呼吸麻痹等症状。所以海边若出现不明原因的 “发光海”,别忙着下水或采集贝类,最好及时联系相关部门检测 —— 毕竟,欣赏自然的浪漫,也得建立在安全的基础上。

从点亮海面的微光,到细胞内的化学反应,再到海洋里的生存博弈,塔玛亚历山大藻的 “发光术” 里,藏着微观生物与宏观海洋的奇妙联结。下次再见到海夜的蓝光,或许你会想起:那不仅是风景,更是一个小生命在大海里写就的生存故事。