关于多细胞生物(由此衍生出后来的植物和动物)起源的争论已经持续了几十年。为了确定这些“真核生物”是何时出现的,研究人员需要保存完好的化石,连同一些独有的特征,例如被膜包围的复杂内部结构。如今,一组新发现的16亿年前的化石或许有助于揭开真相。

主持这项研究的斯德哥尔摩瑞典自然历史博物馆古生物学家Stefan Bengtson认为,这些化石可能代表了最古老的红藻,因此是迄今为止发现的最古老的真核生物标本。如果它们确实是红藻,则可以将进行光合作用的藻类和植物的起源时间向前推进几亿年。

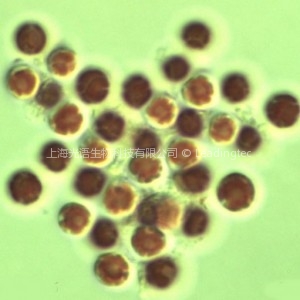

研究人员在印度中部的一个区域发现了3组这样的化石。第一组化石看起来像是一堆硬币,研究人员将其命名为Denaricion mendax,或为一个细菌群落。另两组化石被称为Rafatazmia chitrakootensis和Ramathallus lobatus,看起来如同由细长的纤维分离出的小房间。

研究人员在3月14日出版的《科学公共图书馆—生物学》上描述了这一发现。

Bengtson表示,人们之前曾发现了可能是真核生物的更古老化石。然而迄今为止,还没有人能够看到它们的内部结构从而确认这一点。

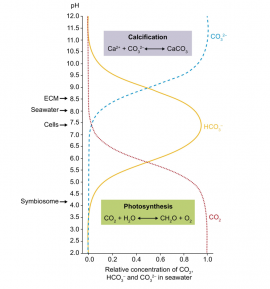

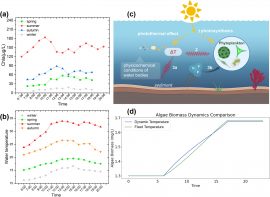

基于对这些化石进行的X射线成像分析,研究人员发现在Rafatazmia内部有看起来复杂而保存完好的结构。这些结构包括一个像植物一样的细胞壁,以及被称为隔膜的内部分割器。Bengtson认为,隔膜结构表明,这些化石绝对属于红藻,因此它是一种真核生物,并且具有光合作用的能力。

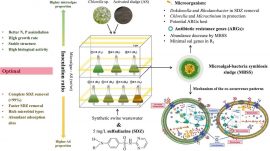

美国新泽西州新布朗斯维克市罗格斯大学进化生物学家Debashish Bhattacharya表示,如果这是真的,这些化石将有助于研究人员缩小一项重要的进化事件的年代范围。这将是一个有机体吞噬光合蓝藻细菌的时间点。然而与被破坏不同,这些蓝藻细菌最终演化为在真核生物中进行光合作用的细胞机制。科学家之前估计这一切最早发生在距今15亿年前至6亿年前。

然而Bhattacharya并不确定这些化石是否真的像Bengtson和他的同事所说的那样在进化树上代表了红藻的祖先。Bhattacharya认为这些化石更有可能代表了一个非常古老的分支。但是Bhattacharya表示,它们当然是某一类红藻,并且显然是真核生物。

另一方面,英国剑桥大学古生物学家Nicholas Butterfield对此却提出了质疑。Butterfield说,这些化石可能与红藻共享了某些特征,但需要有除了隔膜之外的更多特征才能让他相信这是真正的真核生物。Butterfield表示,也许需要其他类似的发现,或者找到决定性的真核生物结构,例如一个不规则形状的细胞壁。

无论如何,古生物学家认为,这些新化石要强于其他研究人员之前提出的一些最古老真核生物的例子。

研究人员指出,很难精确定位古代化石在进化树上的位置,因为在数十亿年前,许多生物表面上都是非常相似的。“这是该研究领域的一个问题。”Butterfield说,“你后退一步,审视一番后说,‘哇,这块化石看起来有点像另一块化石。’”

Bengtson也承认,很难搞清这些化石在进化树上的确切位置。“我们永远无法证明它们有100%确定的亲缘关系。”他说,“但我们非常自信这是最好的推断。”

真核生物是其细胞具有细胞核的单细胞生物和多细胞生物的总称,它包括所有动物、植物、真菌和其他具有由膜包裹着的复杂亚细胞结构的生物。真核生物与原核生物的根本性区别是前者的细胞内含有细胞核,因此以真核来命名这一类细胞。所有的真核生物都是由一个类似于细胞核的细胞(胚、孢子等)发育出来,包括除病毒和原核生物之外的所有生物。许多真核细胞中还含有其它细胞器,如粒线体、叶绿体、高尔基体等。真核生物与古核生物、原核生物并列构成现今生物三大进化谱系。