雨生红球藻非运动细胞萌发与休眠转换机制及氮素的调控作用 雨生红球藻作为天然虾青素的重要来源,因其合成的虾青素具有超强抗氧化活性而具有极高的经济价值。然而,其生长缓慢、培养周期长等问题制约了规模化生产。调控红色非运动细胞的萌发是提升培养效率的关键策略,但该过程的代谢适应机制尚未完全明确。本文基于现有研究,系统探讨雨生红球藻非运动细胞与运动细胞之间休眠-萌发转换的机制,重点剖析氮素在这一转换过程中的核心调控作用,旨在为雨生红球藻的高效培养及产业化应用提供理论参考。

一、雨生红球藻的生长与代谢特性

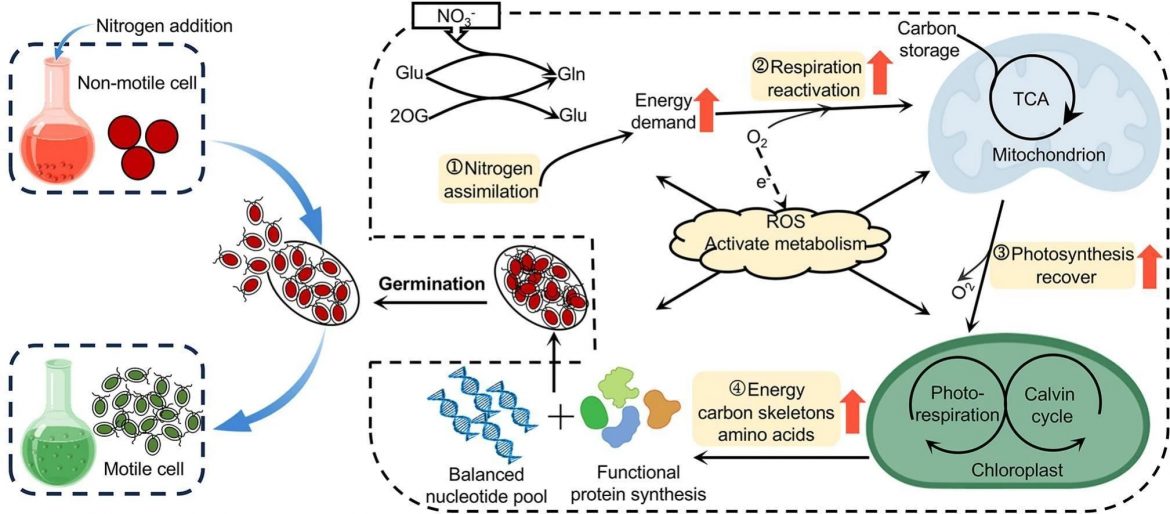

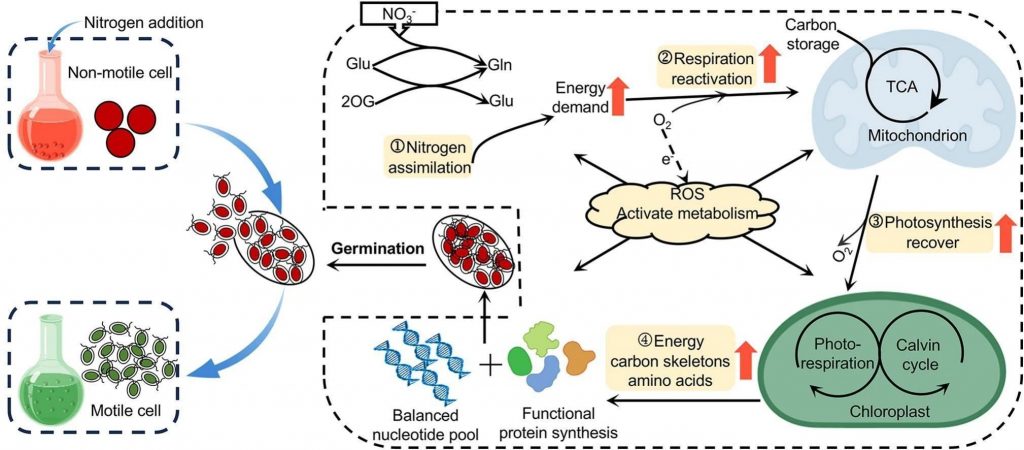

雨生红球藻是一种具有复杂生活史的微藻,其细胞形态和生理状态会随环境条件发生显著变化。在自然适宜环境中,细胞主要以绿色游动细胞形式存在,具备鞭毛,可自主运动,代谢活跃,以光合作用为主要能量来源,快速进行细胞分裂和生长。 当遭遇逆境(如强光、高盐、高温、氮磷缺乏等)时,绿色游动细胞会启动应激响应,逐渐失去鞭毛,细胞壁增厚,转变为红色非运动细胞(厚壁孢子)。这一过程伴随虾青素的大量积累,细胞进入类似“休眠”的状态,以抵御不良环境。而当环境条件改善(如营养充足、光照适宜)时,红色非运动细胞可迅速“萌发”,重新转变为绿色游动细胞,恢复活跃的生长繁殖能力。这一“绿色游动细胞-红色非运动细胞-绿色游动细胞”的形态与生理状态转换,即“休眠-萌发”转换,对雨生红球藻的生存和规模化培养至关重要——通过促进红色非运动细胞的高效萌发,可实现藻细胞的快速扩繁,显著缩短培养周期。 然而,环境中的氮素水平对这一转换影响显著。研究发现,在缺氮条件下,红色非运动细胞的萌发受到明显抑制,具体表现为游动孢子释放量减少、光合作用效率下降、呼吸代谢速率降低等,严重影响其生长恢复过程。

二、氮素在休眠-萌发转换中的调控作用

氮素是雨生红球藻细胞合成蛋白质、核酸、叶绿素等关键物质的核心营养元素,在其休眠-萌发转换中扮演着不可替代的调控角色。缺氮条件对红色非运动细胞萌发的抑制作用主要通过以下途径实现:

– 光合碳同化受阻:缺氮会导致叶绿素合成减少,光合电子传递链功能受损,电子传递速率下降。尽管此时光合碳同化(如卡尔文循环)仍能维持一定活性,但由于能量供应不足,碳固定效率整体降低,无法为细胞萌发提供充足的碳骨架和能量。

– 呼吸代谢紊乱:细胞萌发需要大量能量,依赖呼吸代谢途径(糖酵解、磷酸戊糖途径、三羧酸循环等)的高效运转。缺氮会显著干扰这些途径中关键酶的合成与活性,导致葡萄糖等底物的分解代谢受阻,能量(ATP)生成不足,同时造成碳骨架(如丙酮酸、α-酮戊二酸)的积累,无法为DNA复制、细胞分裂等萌发关键过程提供原料。

– 核苷酸代谢失衡:氮素是核苷酸(DNA和RNA的基本单位)合成的必需元素。缺氮会导致谷氨酸(氨基酸合成的关键前体)含量下调,进而影响光呼吸途径中2-磷酸乙醇酸的代谢——该物质的积累会进一步抑制核苷酸的生物合成,阻碍细胞分裂所需的遗传物质复制,最终抑制萌发。

– 活性氧(ROS)的双重作用:在萌发初期,细胞代谢激活可能伴随ROS的短暂产生。适量ROS可能作为信号分子,触发细胞内与萌发相关的代谢通路(如抗氧化系统激活、应激响应基因表达);但缺氮条件下,ROS的产生与清除平衡被打破,过量ROS会导致生物膜损伤、酶活性失活,反而抑制萌发。目前,ROS在氮素调控萌发中的具体信号传导机制仍需深入研究。

三、氮源类型对雨生红球藻生长的影响

氮源的种类直接影响雨生红球藻的生长状态和代谢效率,其核心差异体现在对培养液pH的调控及细胞的吸收利用效率上:

– 铵态氮(如NH₄Cl):细胞吸收铵离子时,可能伴随氢离子的释放,导致培养液pH迅速下降,而酸性环境会抑制藻细胞的酶活性和代谢功能。

– 硝态氮(如NaNO₃):细胞吸收硝酸根离子时,可能伴随氢氧根离子的释放,导致培养液pH上升,碱性过强同样会影响细胞生长。 研究表明,添加pH缓冲液(如Hepes)可有效稳定培养液的pH环境,消除因氮源类型导致的酸碱度波动。在pH稳定为7.0(接近雨生红球藻最适生长pH)的条件下,铵态氮(NH₄Cl)的促进效果优于硝态氮(NaNO₃),这可能与铵态氮更易被细胞直接利用、减少代谢转化能耗有关。因此,选择适宜的氮源类型并维持稳定的pH,是优化雨生红球藻培养条件的重要措施。

四、氮限制与氮补充的调控机制

氮素的“限制”与“补充”是调控雨生红球藻细胞周期转换的关键“开关”,直接决定细胞的生理状态:

– 氮限制条件:当环境中氮素匮乏时,细胞会主动进入“休眠准备”状态,光合系统活性降低,碳代谢流向储存物质合成(如三酰基甘油),为长期逆境生存储备能量;同时,呼吸代谢速率下降,细胞分裂停止,逐渐向红色非运动细胞(厚壁孢子)转变。

– 氮补充条件:当重新供应氮素时,细胞迅速感知信号并启动代谢再激活:光合作用和碳固定途径重新激活,储存的脂质(如三酰基甘油)被分解为能量和碳骨架,用于蛋白质、核酸等生物大分子的合成,细胞周期恢复,红色非运动细胞萌发为绿色游动细胞,进入快速生长阶段。 此外,在氮限制条件下,细胞中的交替氧化酶(AOX)途径会被显著上调。AOX可绕过呼吸链中部分复合体,直接将电子传递给氧气,避免因氮限制导致的电子传递链阻塞,维持线粒体功能稳定,同时促进储存物质的缓慢分解,为细胞在逆境中维持基本代谢和后续萌发储备能量。

五、雨生红球藻细胞周期同步化的调控方法

实现雨生红球藻细胞周期的同步化,可大幅提高虾青素的生产效率和收获稳定性。目前的核心策略是通过调控氮素水平和光照条件,诱导细胞统一进入萌发或休眠阶段:

1. 诱导萌发:在氮限制条件下形成的红色非运动细胞,在恢复氮供应(如0.5~2.0 mmol/L硝酸钠)并给予高光照时,可同步启动萌发过程,快速转变为绿色鞭毛细胞。

2. 同步孢囊化:当绿色鞭毛细胞生长至一定密度后,再次通过氮限制和逆境条件诱导,使其同步转变为红色厚壁孢子,积累虾青素。 这一周期性调控过程中,氮浓度是关键参数——0.5~2.0 mmol/L的硝酸钠浓度可显著提高萌发率;同时,光照强度(提供能量)和光暗周期(协调代谢节律)也会影响萌发的同步性和效率,需协同优化。

六、未来研究方向与应用前景

尽管氮素在雨生红球藻休眠-萌发转换中的作用已得到初步揭示,但仍存在诸多科学问题亟待解决:

– 分子机制层面:氮素如何通过信号通路调控核苷酸代谢平衡、ROS信号传导及关键基因(如光合酶、转运蛋白基因)的表达,仍需结合转录组学、代谢组学等技术深入解析。

– 培养策略优化:如何精准调控氮源类型、浓度及添加时机,实现绿色生长阶段(快速扩繁)与红色积累阶段(虾青素合成)的高效衔接,减少转换时间和能量损耗,是产业化的核心需求。 未来研究若能阐明氮素调控的具体分子网络,并将基础研究成果转化为可操作的培养技术,将为雨生红球藻的规模化生产提供坚实的理论支撑和技术指导,推动天然虾青素在医药、保健品、化妆品等领域的广泛应用。

雨生红球藻的休眠-萌发转换是细胞应对环境变化的适应性策略,其核心是氮素调控下的代谢网络重构。氮素通过影响光合碳同化、呼吸代谢、核苷酸合成及ROS信号等关键过程,决定红色非运动细胞的萌发效率和细胞周期转换。深入解析氮素的调控机制,优化氮源管理和培养条件,是提升雨生红球藻生产效率的关键。未来研究需进一步突破分子机制瓶颈,为天然虾青素的高效、低成本生产开辟新路径。

原文链接:Transition between germination and dormancy for non-motile cells of Haematococcus pluvialis: dependence on nitrogen availability through metabolic flux of amino acids and nucleotides