中国的美食讲究一个“鲜”字。纪录片《舌尖上的中国》在讲述《五味的调和》时说道:“鲜”既在“五味”之内,又超越了“五味”,成为中国饮食中最平常但又最玄妙的一种境界。而一提到“鲜”,你是不是不自觉地想到了鱼、虾、蟹、贝这些水产美味儿呢?

你多半不会把“鲜”与微藻联系到一起吧?

说不定你甚至都还没搞清楚这“微藻”到底是个啥!

其实,这小小的微藻与水产养殖的关系可大着咧!

今天,我们就来叭一叭微藻与水产养殖的那些事儿吧!

首先凡尔赛一下,看看中国的水产养殖到底有多强!中国是水产养殖大国,水产养殖产量占全球水产养殖产量的60%。据《2020中国渔业统计年鉴》统计,我国2019年渔业产值达到1.29万亿元,全国水产品总量为6480万吨,其中78%来自于水产养殖。

随着人民生活品质的不断提高,对优质水产品的需求也不断增加。然而,水产养殖业的可持续发展也面临着一些挑战, 比如缺少高质量的鱼粉替代品等等。

鱼粉是水产养殖饲料中主要的蛋白质来源。随着鱼粉供给日趋紧张,价格不断上涨,水产养殖成本逐年增加。而豆粕、玉米等植物来源的蛋白质替代品饲料转化率较低,且近年来价格也逐步攀升。因此,能否寻找到高品质的鱼粉替代品成为水产养殖业发展瓶颈。

我们做过一个有趣的计算:2019年中国水产饲料产量为2200万吨,若按照优化的水产养殖饲料转化率1.5:1来算,那么这些饲料可以转化成大约1500万吨的水产动物。然而2019年中国的水产养殖总产量达到了5100万吨!那么,这多出来的3600万吨水产动物是吃什么长大的呢?

——我们认为答案是:水体中的微藻和以微藻为食的浮游动物。也就是说微藻本来就直接或间接地担当了水产动物的主要天然食物来源。那么,让我们正式来认识一下微藻吧!

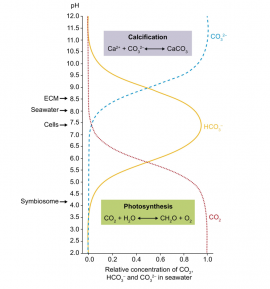

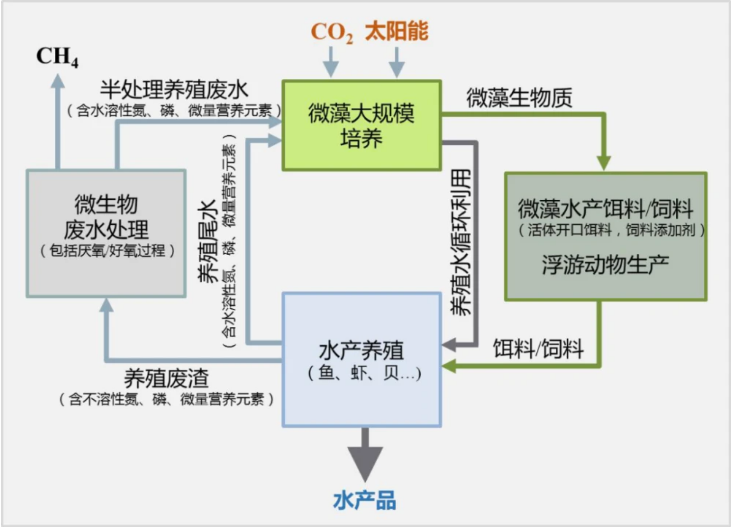

藻类,是一大类光合自养植物,对环境具有极强的适应性,广泛分布于各种水体环境中。其中微藻凭借体积小,生长快,结构简单,易于培养,富含蛋白质、多糖、多不饱和脂肪酸和色素等多种营养物质的优势,现已证实在饲料、食品和医药等领域具有很好的开发和应用前景。微藻与水产养殖的关系可谓是千丝万缕,我们可以先看看图1,微藻在水产开口饵料、饲料添加剂、水质调控和尾水综合治理等方面都发挥着非常重要的作用呢!下面就从这四个方面来逐一介绍吧!

微藻是水产动物的天然饵料

在鱼虾贝类等主要水产养殖品种的育苗阶段,都需要大量的活藻作为开口饵料。甚至,在牡蛎、蛤、蚌、扇贝等贝类的整个生长过程中,微藻都是无可取代的。用于饵料的微藻多为角毛藻属(Chaetocerosspp.)、海链藻属(Thalassiosira spp.)、卵囊藻属(Oocystisspp.)、湛江等边金藻(Isochrysis zhangjiangensis)等。2019年我国的鱼苗、虾苗和贝类育苗产量分别为12631亿尾、18121亿尾和25222亿粒,据计算,这些水产苗种全年要吃掉大约1.6万吨的微藻。

目前我国水产育苗场的微藻培养系统还是小作坊式生产模式(图2)。这种培养模式的缺点显而易见:效率低、易污染、难以扩大培养;同时很多企业工厂缺乏专业的藻类培养人员,更不具备细胞组分改良的技术和能力。这些问题严重制约微藻在水产饵料应用上的经济效益和长足发展。因此,亟待建立饵料微藻规模化、工业化高效培养流程及标准化微藻饵料产品的开发工业,以提高我国水产育种的效率。

微藻是优秀的水产饲料原料

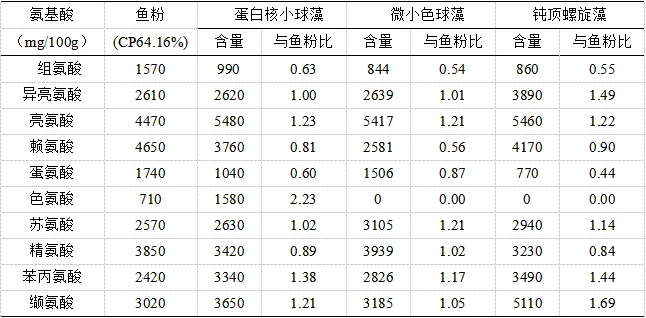

与传统的水产饲料原料(玉米和大豆等)相比,微藻优势明显,比如生长周期短、不占耕地、可高密度培养等,且受季节、气候、种植区域的影响较小。同时,微藻蛋白质含量高、氨基酸种类齐全,可与鱼粉媲美。如蛋白质含量方面,鱼腥藻为干重的40~50%,小球藻、栅藻和衣藻为50~60%,螺旋藻、微囊藻、隐藻和裸藻中甚至可达60~70%。微藻中的必需氨基酸含量与鱼粉相当甚至更优,如蛋白核小球藻和钝顶螺旋藻中的亮氨酸和苯丙氨酸含量,微小色球藻中多种氨基酸含量均超过鱼粉,具体参数见表1。

微藻中不仅含有丰富的蛋白质,其脂肪酸组成也与鱼油相似(如微拟球藻、裂壶藻等海洋微藻),是替代鱼油最理想的脂肪源。另外,水产动物生长所必需的另一类重要物质——碳水化合物,在微藻中的含量也非常可观。如螺旋藻中碳水化合物含量为12%-25%。有些微藻还富含多不饱和脂肪酸、虾青素、类胡萝卜素等功能性成分,这些成分是水产动物生长发育所必需而它们自身又不能合成的。水产饲料中添加富含这些活性成分的微藻,能显著提升水产品品质。我们的一项动物实验结果显示,在饲料中添加了5%的黄丝藻后,显著增加了虹鳟鱼的摄食率和增重率,同时肌肉中POA、EPA和DHA的含量也得到显著提升,鱼肉品质得到较大的提升。此外,黄丝藻饲喂的虹鳟鱼的多项免疫指标均有提升,抗病能力也有所增强。

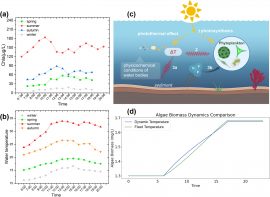

基于微藻的“绿水”技术能有效改善养殖水体质量

“绿水”技术是指通过向水产养殖环境中添加微藻,进行水质调节的方法。其主要原理是:利用微藻去除水体中的氮、增加水体中的氧气,从而改变水质,同时作为饵料可直接或间接(通过浮游动物的富集或生物絮团形成)为水产动物幼体提供营养,并为滤食性摄食动物(如鲢鱼、鳙鱼、罗非鱼、卡特拉鱼等)提供天然饵料。微藻本身具有的抗菌及抗病毒特性也能够进一步提高养殖水体的安全性。“绿水”体系是一种低成本、容易管理、环境友好的处理方法,并能减少抗生素和化学试剂的使用。据研究者计算,每增加1%的“绿水”生物质生产率,可使世界水产养殖产量增加10万吨。

微藻还可以用于养殖尾水处理以及营养再利用

养殖尾水中含有大量的废弃营养盐,包括NH3, NO2-, NO3-, PO43-, COD等等,而这些成分都可以作为微藻生长的营养来源。因此利用微藻对养殖尾水进行再利用,不仅可达到净水的目的,而且为微藻生长提供了营养来源,可谓是一举两得。

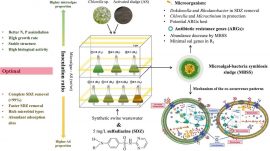

目前很多种类的微藻都已经实现多种形式的大规模培养,如在开放式跑道池和封闭式管道系统中通过光合作用进行自养培养(图3)和在发酵罐中进行高密度异养培养(图4)等。培养的微藻可制成浓缩藻液或藻泥直接投入生产,也可以进一步干燥制成藻粉(图5),方便保存运输及后续使用。

微藻不仅能够成为水产动物优质的营养来源,还可以作为调节水体生态环境的重要手段。将微藻加入水产养殖体系,特别是工业化设计的水产养殖体系中,构建微藻培养-水产养殖-微生物处理的绿色高效循环水产养殖模式(图6),将大大提高水产养殖的密度和效率,加速我国工业化水产养殖模式的建立和发展。

随着我国对环境保护的加强和控制碳排放的战略需求,绿色养殖模式会逐步替代传统的水产养殖模式,微藻将会在水产养殖中发挥更大的作用,相信微藻跟水产养殖未来还会发生更多有趣的事儿,让我们翘首以待吧!