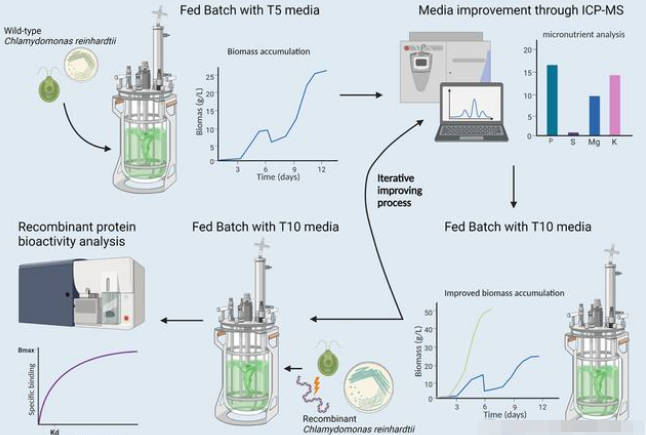

微藻已被确定为生产高质量生物质和后续生物产品(如食品、饲料、营养补充剂、重组蛋白和生物燃料)的替代平台。治疗性蛋白质的传统生物技术宿主,如大肠杆菌和哺乳动物CHO细胞,早已被确定为主要平台,但最近的研究进展表明,微藻可能成为一种替代平台。在本研究中,我们研究了莱茵衣藻在高密度异养培养中生产复杂人类重组蛋白的潜力。重组人蛋白ICAM-1的目标是使用补料分批策略从生物反应器中生长的细胞分泌到培养物的细胞外培养基,以实现高细胞密度。最终,这导致最大生物量滴度为40 g/L,重组蛋白滴度为50 mg/L。通过对其天然配体LFA-1的结合测定,藻类产生的ICAM-1蛋白显示出与哺乳动物细胞培养产生的ICAM-1相当的生物活性。这项工作表明,莱茵梭菌是使用补料分批异养生长策略在高浓度下生产具有天然生物活性的复杂重组蛋白的可行选择。

微藻是一类高度多样的生物,主要由其光合生长能力来定义,尽管许多藻类也具有在有机基质上异养生长的能力。由于代谢的可塑性和潜在的培养策略,微藻可用于生产廉价的商品产品,如生物燃料和材料,以及高价值产品,如重组蛋白质和治疗性化合物。莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)就是这样一种既能自养又能异养生长的菌株,它是一种绿色微藻,几十年来一直被用作模式生物,用于研究各种生物现象,包括光合作用、鞭毛运动、细胞器遗传学和细胞周期[5]。最值得注意的是,该物种拥有一套开发的分子工具来促进遗传操作,多年来,该藻类中已经产生了许多重组蛋白

由于之前在莱茵梭菌中所做的分子生物学工作,所有三个基因组(核、叶绿体和线粒体)都已测序和注释,并且所有三个都能够进行遗传转化。此外,重组蛋白在叶绿体和核基因组中都有表达,复杂的哺乳动物蛋白在两个基因组中都有表达。C、 reinhardtii还能够进行有性重组,这已被证明是在转基因策略和高通量筛选技术的基础上增加重组蛋白产量的有效手段[14]

莱茵梭菌的重组蛋白生产传统上在叶绿体中更为成功,因为其遗传学更为简单,而且单个细胞器可以占细胞体积的70%。一些感兴趣的重组蛋白已在叶绿体中表达,在非光合突变株[15]中产量高达总可溶性蛋白(TSP)的10.5%,但更典型的是TSP的0.5%到5%不等。叶绿体中重组蛋白生产的缺点是,一些翻译后修饰没有添加到叶绿体生产的蛋白质中,例如糖基化,这可能对蛋白质的生物活性至关重要,并且叶绿体中表达的重组蛋白不能针对其他亚细胞定位,阻碍某些代谢工程的可能性。在细胞核中表达的重组蛋白可以靶向细胞内的不同位置,包括内质网,从而接受翻译后修饰,如糖基化。复杂的基因表达调控,以及对转基因随机整合到核基因组的强烈偏好,阻碍了核转基因的重组蛋白表达。据报道,通过核基因组转化获得的重组蛋白滴度范围为0.7 mg/L至15 mg/L,这对应于大多数核表达重组蛋白的总可溶性蛋白滴度为0.5%或更低。

提高莱茵梭菌中的重组蛋白滴度,我们可以控制三个因素:单个细胞系中的重组蛋白产量、培养物中的总生物量浓度以及重组蛋白在细胞内或培养基中的稳定性。为了直接增加单个细胞系中的重组蛋白产量,我们可以修改启动子或其他遗传元件以增加转录,或通过使用诱变和交配进行间接遗传修改,然后进行筛选以识别蛋白质积累增加的系。这些间接遗传修饰可能涉及阻碍重组蛋白积累的天然蛋白酶的下调,或者可能涉及伴侣和其他促进重组蛋白折叠的酶的改变,从而减少新合成蛋白质的聚集和降解。通过改变培养物生长条件,例如降低培养物温度以防止错误折叠,也可以影响重组蛋白降解和/或聚集的预防[23]。最后,只要在这些改变的生长条件下蛋白质表达保持高水平,增加总生物量浓度也是提高重组蛋白产量的有效途径。这可以通过改进培养技术、优化培养基或选择在高生物量生长下表现良好的菌株来实现。

在简单的分批生长中,最终生物量滴度受分批运行开始时添加的基质量的限制。最常见的消耗醋酸盐作为有机碳基质,然而,培养基中高浓度的醋酸盐抑制藻类生长,从而限制了产生的总生物量。当使用补料分批策略时,醋酸盐可以在细胞消耗时超时添加,因此可以避免底物抑制的问题。几种策略已被用于莱茵梭菌的补料分批生长。据报道,使用乙酸钠的补料分批系统可产生1.5 g/L的生物量,但钠的累积会抑制进一步的生长。为了解决这个问题,同一团队设计了一个中空纤维细胞回收系统,在该系统中,使用过的培养基被丢弃,而细胞被保存在生物反应器中,从而产生9克/升。Fields等人部署的另一种分批补料策略包括使用pH计喂食莱茵梭菌乙酸,以控制酸性基质的添加,这导致报告的最高生长速率和生物量滴度为23.69 g/L生物量。然而,与其他能够消耗葡萄糖作为基质的绿藻(如小球藻和栅藻)相比,即使是生长中获得的最高生物量滴度也大大降低,其中生物量滴度分别达到271 g/L和286 g/L。