被称为“珊瑚爸爸”的陈宏和他的团队从2013年起承担十二五、十三五海南省重大科技专项珊瑚方面的科研项目,除了在西沙开展珊瑚生态修复的研究外,在三亚凤凰岛也设立了珊瑚科研试验点。利用国际领先的珊瑚培育技术和长期培育的珊瑚种子,至今已在凤凰岛西侧海域培育了14万株新生珊瑚,为凤凰岛的生态修复,有望成为珊瑚岛奠定了坚实的基础。

今年52岁的陈宏系海南南海热带海洋研究所所长,从事珊瑚研究30年。他和他的团队先后在三亚崖州区海域、凤凰岛海域、西沙永乐环礁、陵水等海域,建立了中国最大的珊瑚培育和繁殖基地,并取得国内外领先的成果。

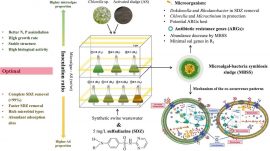

首次在野外开展珊瑚藻的生态修复实验。实验证明,在目前全球气候变暖、海洋酸化的大背景下,枝壳藻能生长并粘结珊瑚碎屑成微型珊瑚礁,为珊瑚礁的生态修复提供一条新的技术途径,填补了国际珊瑚礁研究的一个空白。

首次发现货贝与软珊瑚形成一种共生关系,货贝能清除软珊瑚体表的有害微藻,软珊瑚为货贝提供生存空间。这是珊瑚除了虫黄藻之外的另一种共生关系,为国内首次发现。

实现了在国内繁殖并成活数量最多的珊瑚繁殖与移植活动,到2017年11月30日有约16万株珊瑚,为国内最大规模。

首次发现珊瑚礁食物链中,食物链顶层的物种数量不可过多,否则引起藻类等大量增殖,造成珊瑚礁生态灾难。该发现为我国珊瑚礁保护提供了新的科学依据。

首次发现珊瑚藻新物种,该研究所在西沙发现一种属于枝壳藻属的珊瑚藻新物种,暂定名“热海珊瑚藻”,是目前已经发现的世界上造礁能力最强的珊瑚藻新物种,为国际首次发现。

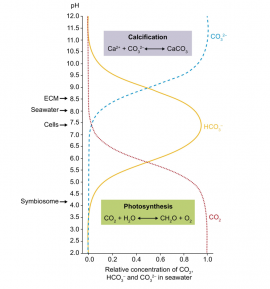

在国际上首次发现虫黄藻是促进珊瑚骨骼夜间生长的关键因子,健康的虫黄藻因夜间呼吸代谢旺盛,大量二氧化碳的生成,促进石珊瑚骨骼的生长。

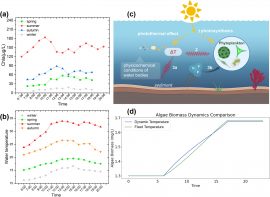

在国际上首次发现在西沙有夏季上升流,它们为西沙许多潟湖的活体珊瑚渡夏提供了环境的基础